di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

Una riflessione, rigorosamente storica, per comprendere come si è articolata la lunga cronaca sulla gestione delle acque sul nostro territorio. Il primo aspetto, fondamentale per la scelta delle prime popolazioni che hanno antropizzato l’intero paraggio, è la formazione dell’intera piana dell’Entella-Lavagna, areale interamente alluvionale e cresciuto grazie all’attività fluviale.

Questa caratteristica lo ha dotato di una consistente disponibilità d’acqua derivante dall’immensa falda acquifera sottostante all’intero territorio. Per secoli la crescita demografica non ha creato particolari condizioni di degrado ambientale, il rapporto tra popolazione insediata e attività umane era in equilibrio.

La prima vera crisi avviene con la forte crescita, sia della popolazione che urbanistica, del primo Ottocento: in questo periodo Chiavari diventa importante sede istituzionale ed economica e vara un piano di crescita urbana. Gli studiosi di questa fase storica riconoscono nei ‘rivelatori ambientali’ le spie per comprendere e interpretare questa evoluzione.

In più occasioni ho già citato il Ponte della Maddalena e i suoi tredici archi; oggi il fiume scorre sotto a tre, con andamento libero della foce e con la crescita obbligata tra muri armati e porti, tutti particolari che ci costringono a nuovi e pesanti interventi.

La prima sfida avviene proprio nel primo Ottocento con la grande epidemia colerica, Chiavari è città che pagherà questo prezzo: forte espansione demografica e inconsistente adeguamento igienico. Particolare fatale per un vibrione che appare incontenibile. Cosa era successo? La città era sprovvista d’acquedotto, le abitazioni si approvvigionavano d’acqua attraverso ‘le cannoniere’, pozzi che attraversavano longitudinalmente gli edifici, pratica svolta a pochi metri dai ‘pozzi neri’ da cui giungevano i vibrioni colerici.

La soluzione giungerà ben un secolo dopo, quando si poggia la prima pietra dell’acquedotto chiavarese: il 14 giugno del 1924 la stampa cittadina annuncia la costruzione del tanto desiderato acquedotto. Saranno necessari diversi anni per dotare l’intera città del servizio, con l’elettrificazione gli edifici si erano già provvisti di pompe e vasi d’espansione nei sottotetti per garantire l’uso dell’acqua.

Con la costruzione dell’acquedotto si assiste a una prima sistemazione delle fogne cittadine, si progetta una rete di raccolta e si abbandonano i vecchi ‘pozzi neri’. La rete fognaria, in un primo tempo, non prevede una separazione netta con lo smaltimento delle acque piovane, le tubature unificavano il servizio di smaltimento e lo riversavano in mare. Rileggendo le pagine dei giornali, custoditi nell’emeroteca della Società Economica, si può rilevare che anche il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non era assolutamente all’altezza per garantire una buona igiene pubblica.

La raccolta prevedeva pratiche di smaltimento con discariche lungo l’Entella, talvolta nell’area prospiciente il Conservatorio Gianelli sul mare. Bisogna ricordare che la composizione dei rifiuti non era ancora ingombra dalle plastiche e da residui inquinanti come ai nostri giorni. Questo era il quadro della situazione. Bisogna attendere il 1976 per avere una prima disciplina nazionale per la gestione delle acque: la legge 339, più popolare come legge Merli, metterà i primi paletti a una moderna tutela delle acque cercando di valorizzare la preziosa risorsa idrica del territorio nazionale. Si parlerà per la prima volta delle sostanze inquinanti e verranno normate le loro concentrazioni.

Ancora un passo avanti si farà nel gennaio del 1994 con la legge Galli e la previsione di un rinnovato adeguamento di tutto ciò che riguardava la materia. Uno dei tratti rilevanti, che riguarda fortemente le nostre problematiche, è la formazione degli ATO, cioè l’identificazione degli ambiti territoriali previsti dalla legge Galli. Le norme di tutela applicheranno altre integrazioni migliorative con l’Europa che uniforma i provvedimenti per l’intero continente.

Torniamo a Chiavari e verifichiamo come il nuovo quadro normativo verrà applicato. Riprendiamo un dato molto importante: tra il 1920 e il 1940 Chiavari contava poco più di quindicimila abitanti, mentre nei primi anni Settanta, con l’affermazione della smisurata crescita della ‘seconda casa’, si arrivava a un’estate da oltre cinquantamila presenze. Dai dati custoditi negli archivi comunali si può rilevare il raddoppio dei pozzi dell’acquedotto nel 1961 e il relativo ampliamento in tutta la valle di Sanguineto.

Ecco la realizzazione di una prima separazione delle acque piovane con specifiche tubature di smaltimento. Negli anni seguenti si rilevano notevoli finanziamenti per adeguare la rete fognaria e l’intera rete a est delle acque bianche. Nel 1963 si potenzia lo scarico sottomarino dello smaltitore fognario, la tubatura raggiunge una batimetrica da assicurare una colonna d’acqua tale da abbattere naturalmente i batteri. Nel 1964 la rete fognaria raggiunge l’intera area cittadina a est della città, l’anno successivo il condotto sottomarino è ulteriormente potenziato, l’intera rete lo raggiungerà nella zona estrema di Preli-Gruppo del Sale.

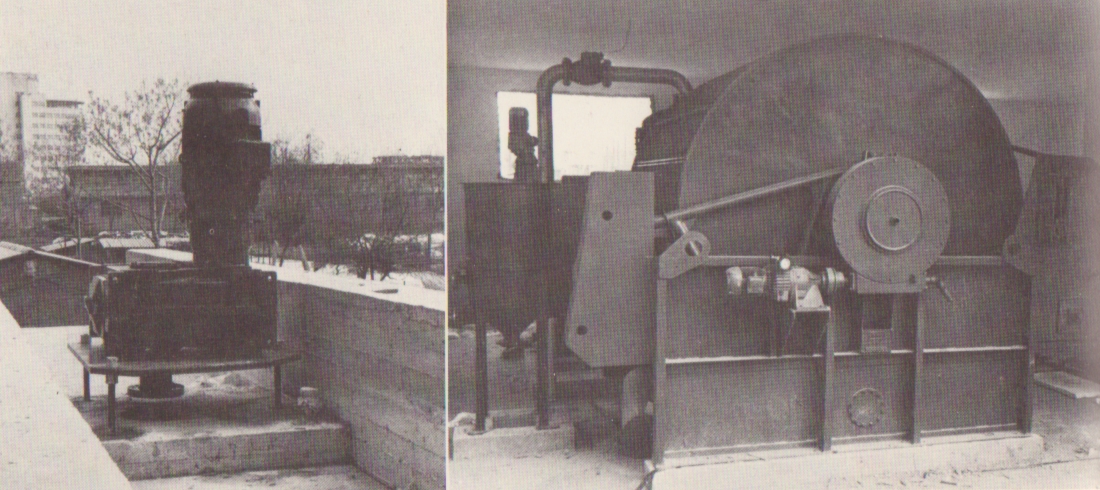

Nel 1966 si realizza la stazione di sollevamento in corso Millo, la rete fognaria era così munita di un sistema che rendeva un razionale il pompaggio dei reflui cittadini. In questo avanzamento costante dei lavori si realizza il primo impianto di depurazione a Sant’Andrea di Rovereto, l’anno successivo si insedia il cantiere per il depuratore di Preli, lo realizza la ditta Panelli di Alessandria, siamo nel 1970. L’ubicazione non poteva essere diversa da quella, l’intera rete era stata cablata per raggiungere il tubo di scarico a mare del Gruppo del Sale. Lo sviluppo dello smaltimento dei reflui urbani garantiva la più razionale soluzione in quella zona, nel tempo saremo raggiunti da Leivi e da parte di Zoagli.

Il resto è storia dei nostri giorni, resta solo d’aggiungere, durante l’amministrazione Agostino, la vendita dell’acquedotto e l’intera rete ai nuovi gestori. L’atto di vendita prevedeva diverse garanzie per Chiavari, tra cui il nuovo depuratore, qui si è innescato un percorso che non ha saputo gestire al meglio la questione, ma questa è storia che tutti conoscete.

(* Studioso attento e cultore di storia locale)