di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

La fine del XVIII° secolo segna, come in Europa anche nella nostra cittadina, un periodo di grandi trasformazioni, che culmineranno il 15 giugno del 1797 quando, mentre alcuni celebravano il Corpus Domini innanzi alla Chiesa di San Francesco, altri cittadini innalzavano l’“Albero della Libertà” e Chiavari si ritrovava giacobina.

La nuova borghesia chiavarese assumeva un nuovo ruolo dirigente e imponeva le novità che caratterizzarono questo periodo. In realtà si trattava dell’ufficializzazione di un processo che era inesorabilmente iniziato e proceduto da qualche decennio, come testimonia ad esempio l’apertura del primo teatro cittadino, con la riconversione dell’edificio dell’Oratorio di Santa Caterina (nell’attuale Via Sant’Antonio): era il 1770, e si avviava l’esperienza del Teatro della Ballona.

Il 28 febbraio del 1798 venne fondato il Circolo Costituzionale, che trovò sede proprio nella oramai sconsacrata Chiesa di San Marco. La documentazione disponibile ci ragguaglia sugli scopi del Circolo: “… provvedere all’incremento della pubblica istruzione”, cioè rinsaldare i fondamenti delle conquistate libertà sui capisaldi dell’illuminismo francese, e propugnare, “con discorsi, discussioni, letture, declamazioni e rappresentazioni drammatiche, il nuovo indirizzo della Repubblica Ligure”. Una delle nuove e rivoluzionarie esperienze fu il primo comizio: una sorta di declamazione in versi di cui fu protagonista una donna chiavarese. Si trattava della “cittadina Marina Garibaldi” che il 10 aprile del 1798 lesse i suoi versi in rima, contenenti una riflessione sul nuovo ruolo delle donne protagoniste nel cammino della rinnovata democrazia.

Terminata la breve esperienza del Circolo Costituzionale si pensò di trasferire il Teatro della Ballona in questo edificio. Il Teatro Civico si trasferì così nell’antica chiesa di San Marco, un tempo oratorio di N.S. della Valle. Il percorso non fu facile, come indicano le delibere comunali del gennaio e marzo 1801: “Decreto per la costruzione del Teatro nel locale della chiesa della Valle”.

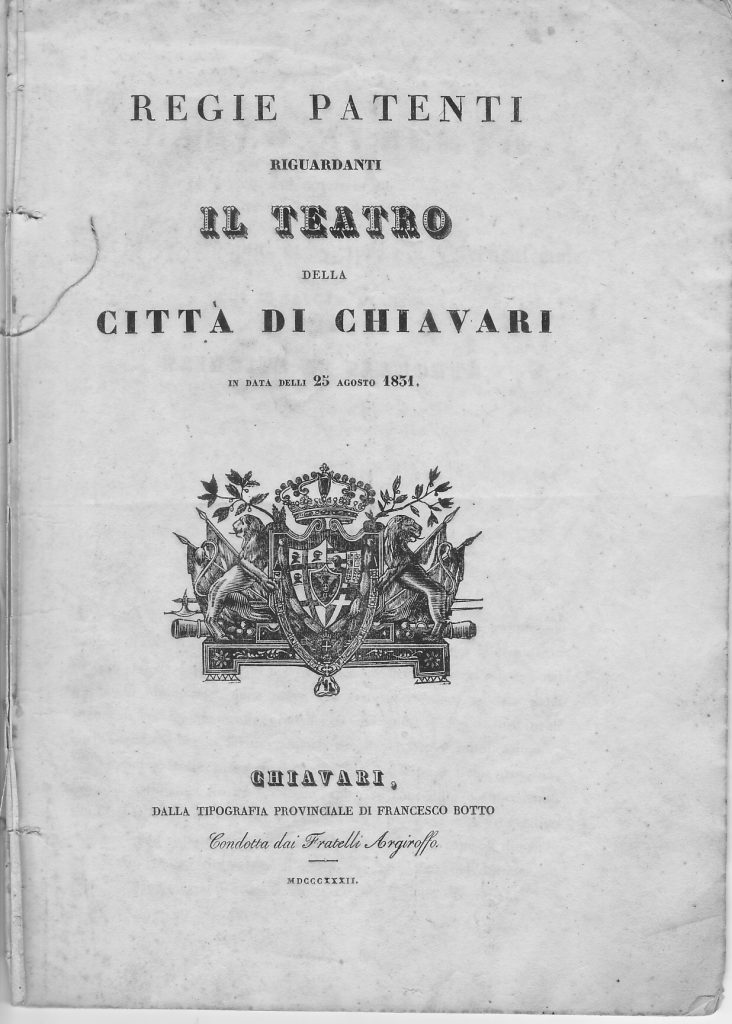

L’edificio venne prima adattato al nuovo uso e successivamente ristrutturato con ordini di palchi ed un palcoscenico. Il 25 agosto del 1831 la struttura ottenne il riconoscimento delle Regie Patenti per il teatro di Chiavari; fu Carlo Alberto a deliberare il provvedimento alla presenza del Sindaco di Chiavari che si era appositamente recato a Torino. Il provvedimento constava di quattordici punti, tra cui figurava l’autorizzazione alla direzione del teatro, e di un allegato, emesso nel dicembre dello stesso anno, circa il “Regolamento e l’amministrazione del Teatro di Chiavari”.

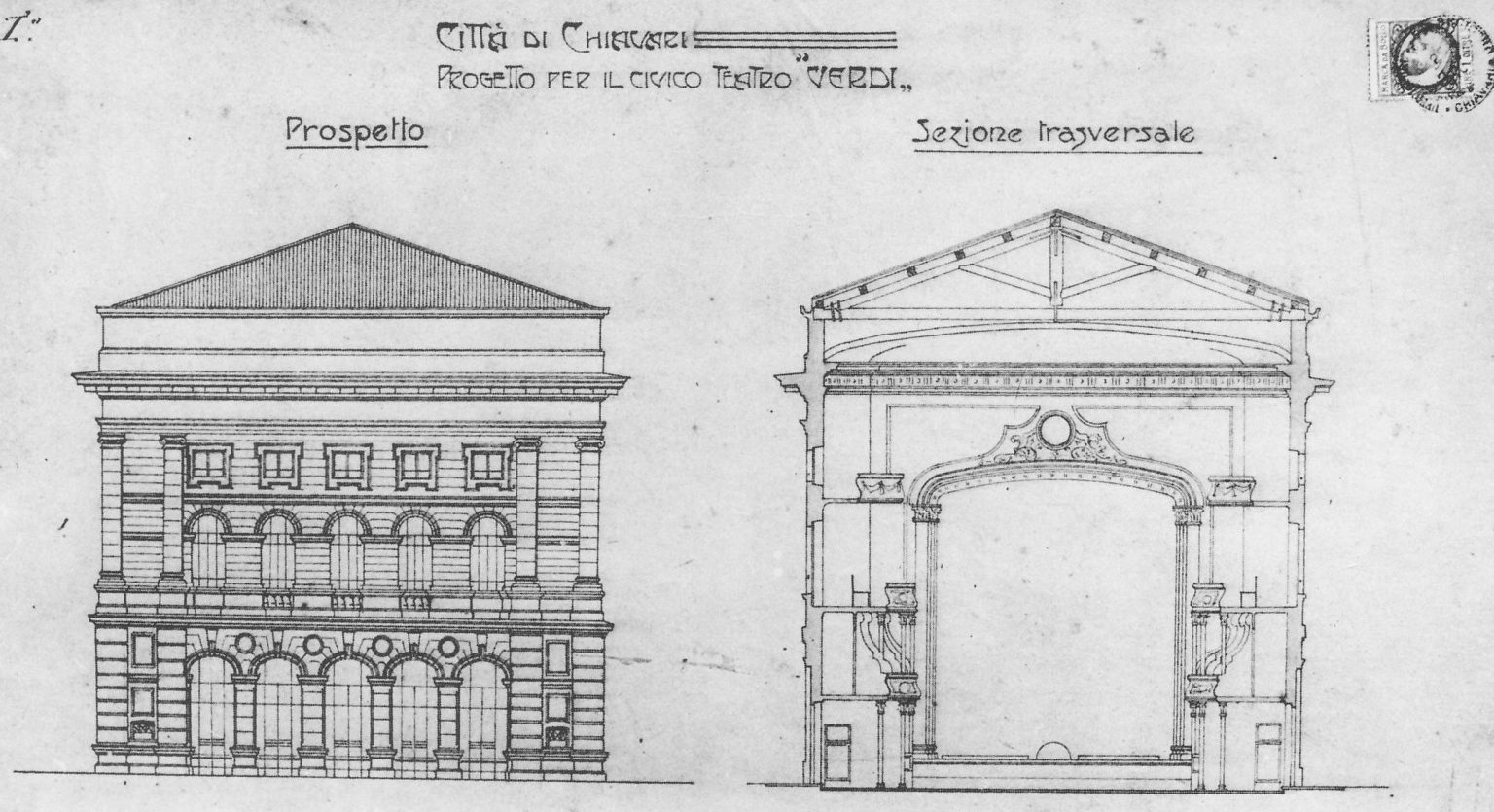

L’architetto civico Angelo Argiroffo realizzò un teatro neoclassico, con 17 palchetti, il loggione e una platea per un totale di 400 posti. La nuova struttura fu denominata Teatro Civico, e l’allora sindaco Giovanni Lagomaggiore deliberò i fondi per il rifacimento di tutti i “macchinismi, il sipario, le quinte ed altro”, il tutto per una somma di lire 1.800.

Con la morte di Giuseppe Verdi, 27 gennaio 1901, il sindaco Nicola Arata propone di cambiare il nome alla piazza antistante e di dedicare il teatro a Giuseppe Verdi. La delibera venne votata il 30 marzo del 1901. Con l’arrivo della prima proiezione cinematografica si assistette ad un grande e rinnovato impegno per il teatro, il cinema e l’intrattenimento in generale. Chiavari divenne il cuore pulsante di tante nuove attività: il Politeama, il Radium, il Teatro Eden di Gaspero Defilla, il Pro Chiavari, il Teatro Eldorado popolarmente denominato ‘U Budin’, la Sala Tersicore, ed accanto a tante iniziative laiche fu attivo anche il movimento cattolico con il Teatro Casa del Popolo che diventerà Pro Famiglia, poi Manzoni, Supercinema e in tempi più recenti Odeon.

Questi sono gli anni che videro attivi a Chiavari i maggiori innovatori del mondo dello spettacolo, Andrea Cantero e i suoi figli; come prima iniziativa i Cantero rilevano il Radium e lo inseriscono in una distribuzione di pellicole “di successo mondiale”. Le novità sono tali che la gestione del Verdi cade in una profonda crisi, incorrendo prima in una chiusura nel 1912 e poi nel rovinoso fallimento del 1931. In questa occasione sono proprio i Cantero a tentare di salvare lo storico teatro, proponendo all’amministrazione civica l’ammodernamento dell’intero impianto e la stesura di un nuovo contratto. L’amministrazione non accetta nessuna delle proposte dei Cantero e il teatro cade nell’abbandono.

I Cantero non rinunciano a presentare il progetto del loro nuovo teatro proprio nel momento in cui si attiva in città un grande confronto per dotare la città di una più moderna struttura teatrale. I giornali locali fanno a gara a presentare proposte, sino al grande progetto del nuovo Teatro Civico di piazza Roma. Il progettista Anton Angelo Tirelli prevede una struttura con l’ingombro dell’attuale aiuola centrale, un teatro moderno ed efficiente, ma non se ne farà nulla.

Il 29 dicembre del 1925 la famiglia Cantero presenta il progetto in comune; il 16 gennaio del 1926 la Commissione Edilizia rilascia il permesso “per l’edificazione del Politeama da erigersi in Piazza XX Settembre”, con un’unica clausola: “L’opera deve essere realizzata in quindici mesi”. I lavori prendono l’avvio, sono coinvolti i migliori artigiani chiavaresi per le ebanisterie, i vetri, cristalli e gli specchi; le pitture decorative sono di Luigi Sfondrini; gli stucchi della ditta Papini; gli arredi di Brizzolara; il maestro d’Arte Roberto Ersanilli predispone le maschere decorative e i bassorilievi che impreziosiscono l’intero teatro. Il tutto è coordinato dal progettista chiavarese Ido Gazzano. Le opere non sono terminate nei tempi previsti ed alla prima inaugurazione, col Grande Veglione, non si giunge che al 1931. La seconda inaugurazione ufficiale, annunciata con manifesto del Comune di Chiavari, mette in scena la Tosca di Puccini. Era il sabato 15 maggio del 1937. Arriva la guerra, tutto precipita, le regole del coprifuoco rendono tutto più difficile, ma il teatro e le proiezioni non si fermano. A guerra finita i Cantero realizzano il Teatro di Lavagna (1948), e il cinema Nuovo in Chiavari. Negli anni del ‘boom economico’ si apre il dibattito sul vecchio teatro Verdi e l’opinione pubblica dibatte due ipotesi, una di restauro e una di demolizione: ma nel gennaio del 1965 il Verdi viene demolito. L’ultimo spettacolo dello storico edificio vide l’esibizione della carcassa di un capodoglio: il cetaceo, spiaggiato nei giorni precedenti venne esposto sul pavimento della platea.

Ancora una demolizione nel 1996 cancellerà il Teatro Astor. Un articolo del Secolo XIX del 18 febbraio 1994 titolava: “Riaprire il cinema Astor per non impoverire la città”.

Con la demolizione del Teatro Verdi terminava definitivamente una pagina di storia chiavarese, una narrazione lunga circa otto secoli dalla fondazione di San Marco: con il rifacimento della piazza saranno gli archeologi a verificarne la storia finita sotto terra.

(* storico e cultore di tradizioni locali)