Dopo la doverosa parentesi dedicata alla storia dello spazio antistante la ex chiesa di San Francesco, provocata dall’improvvida rimozione della cancellata del ferraio Cassinelli, riprende la serie di articoli di ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.

di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

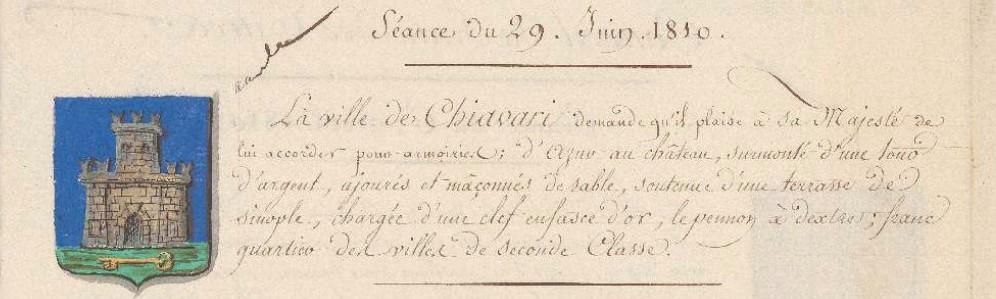

Durante i lavori del consiglio comunale dell’agosto 1808 il sindaco Giacomo Copello illustrava ai consiglieri, chiedendone il voto, l’importante pratica dell’adozione dello stemma che avrebbe rappresentato l’immagine della comunità di Chiavari.

Con il succedersi di cambiamenti istituzionali legati alle mutevoli condizioni politiche si profilò la necessità d’adeguare ulteriormente lo stemma, e a tale riguardo si pronunciò infine l’Imperatore Napoleone Bonaparte. Il 21 novembre 1810 si deliberava in Parigi la nuova modifica, autorizzando l’introduzione del simbolo imperiale: «une N d’or surmontée d’une étoile rayonnante du même». Presso l’archivio di Palazzo Rocca è conservato l’originale di questo riconoscimento, un diploma che riporta il riferimento al “Maire de la Ville de Chiavari”, Rolando Zenoglio.

La preziosa carta, con tanto di ceralacca impressa con i simboli imperiali, si conclude con la firma autografa posta da Napoleone. La descrizione araldica riporta come doveva essere realizzata e composta la grafica: “D’azzurro al castello d’argento, cimato da torre, aperto e mattonato di nero, fondato sulla campagna verde, caricata una chiave d’oro, coricata coll’ingegno a destra ed all’ingiù; al quartier franco di città di secondo ordine, cioè d’azzurro alla lettera N coronata all’imperiale, d’oro”.

Per continuare le ricerche sul simbolo rappresentativo di Chiavari ci si può poi affidare alla ricca documentazione custodita presso l’Archivio di Stato di Torino. Nel patrimonio di conservazione sono presenti 269 faldoni con documenti che riguardano la nostra città. Il periodo è quello successivo al governo francese e alla nostra annessione al Regno di Sardegna, fino al successivo processo unitario.

Le carte raccontano del ruolo di Chiavari e del governo del territorio, in particolare del nostro ruolo di capoluogo di provincia dal 1815, anno in cui la Liguria entrò nel governo sabaudo. In allora la Riviera di Levante constava di due provincie: Chiavari e il Levante, con La Spezia capoluogo.

La riorganizzazione amministrativa voluta successivamente da Urbano Rattazzi rivide i diversi ruoli istituzionali del Regno; nel 1859 furono istituiti i Circondari e Chiavari divenne capoluogo, rango che conservò sino al 1926. È interessante il fondo di documentazione topografico, con alcune carte che riferiscono del nostro ruolo nel territorio. Vi si trovano rappresentazioni dei confini col Ducato di Parma, una dettagliata rappresentazione di “Chiavari negli Stati di Terraferma del Regno”, una grafica raffigurante la “località detta del Ponte di Campo Vecchio nel comune di Mezzanego” e i “profili della località in cui si intende costruire un mulino in vicinanza di Carasco”, queste ultime due carte riportano il ruolo di competenza di Chiavari come provincia, confermandone la facoltà di concedere le necessarie autorizzazioni.

Molte sono le documentazioni che riguardano le problematiche ecclesiastiche, sempre articolate nelle diverse cause economiche e giuridiche; uno specifico fascicolo tratta della presenza dei “Carmelitani Scalzi del convento della Madonna dell’Orto di Chiavari tra il 1606 e il 1809”.

È vastissimo, poi, il materiale del ruolo istituzionale di Chiavari Provincia: circa quarantacinque fascicoli, con materiali documentativi di pratiche da realizzarsi nel territorio di competenza. Nel percorso istituzionale della nostra città rientra a pieno titolo il nuovo ruolo acquisito nel campo della Giustizia con l’apertura del Tribunale all’interno del trasformato Palazzo della Cittadella.

Nel corso di questo cammino evolutivo, Chiavari si dotava di un nuovo stemma di rappresentanza. Era, questa volta, il turno del Re Carlo Alberto che dettava le “lettere Patenti” per il rinnovato stemma di Chiavari. Queste carte sono conservate presso l’Archivio di Stato di Torino e documentano i passaggi ufficiali che autorizzavano le diverse istituzioni del regno. Con «lettera patente» emessa a Torino 18 marzo 1834, Carlo Alberto autorizzava il Comune di Chiavari a dotarsi dello stemma cittadino adeguato alle sue istituzioni. Nel documento è inserita la descrizione araldica: «D’azzurro, con un castello merlato e torricellato nel mezzo d’argento, aperto e finestrato di nero, sostenuto da un prato di verde caricato d’una chiave d’oro posta in fascia e detto scudo sormontato da corona comitale d’oro…». A cornice i rami d’ulivo e rovere nastrati, e a completare la nastratura l’epigrafe latina ispirata da un verso dell’“Eneide”di Virgilio: «Vitam excoluere per artes».

Questo sarà lo stemma che giungerà sino ai nostri giorni. Volendo è possibile seguirne l’evoluzione sin dai più antichi esemplari che avevano rappresentato simbolicamente la città: lo stemma turrito degli Annali del Caffaro 1163, il sigillo del 1451, il primo stemma grafico della metà del XIV° secolo, quelli rappresentati dall’Acinelli, la torre con la chiave stilizzata nel manoscritto conservato all’Economica e databile al XVII secolo.

Le “lettere patenti” Albertine aggiungono un prezioso tassello alla nostra storiografia; questo percorso venne ripreso nel giugno del 1886 da un sindaco chiavarese, Giovanni Lagomaggiore, quando invitò tutti i comuni del Circondario a dotarsi di uno stemma di rappresentanza per essere dipinto all’interno del Palazzo di Giustizia: simbolo del Circondario dei ventotto comuni che compongono l’istituzione. Questo ultimo riferimento, tuttora leggibile nella parte apicale dello scalone del vecchio tribunale ormai chiuso dal 2013, è una traccia che sopravvive e racconta l’evoluzione e l’affermazione della città e del suo territorio.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)