Prosegue la serie di articoli di Giorgio ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.

di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

I primordi dell’assistenza sanitaria pubblica a Chiavari li dobbiamo andare a ricercare nell’Ospedale di San Cristoforo, uno spazio ricavato a ridosso della seconda urbanizzazione della città, durante l’edificazione di Capo Borgo. Il servizio sanitario fu attivo dal 1262 grazie ad Andrea Fieschi dei Conti di Lavagna.

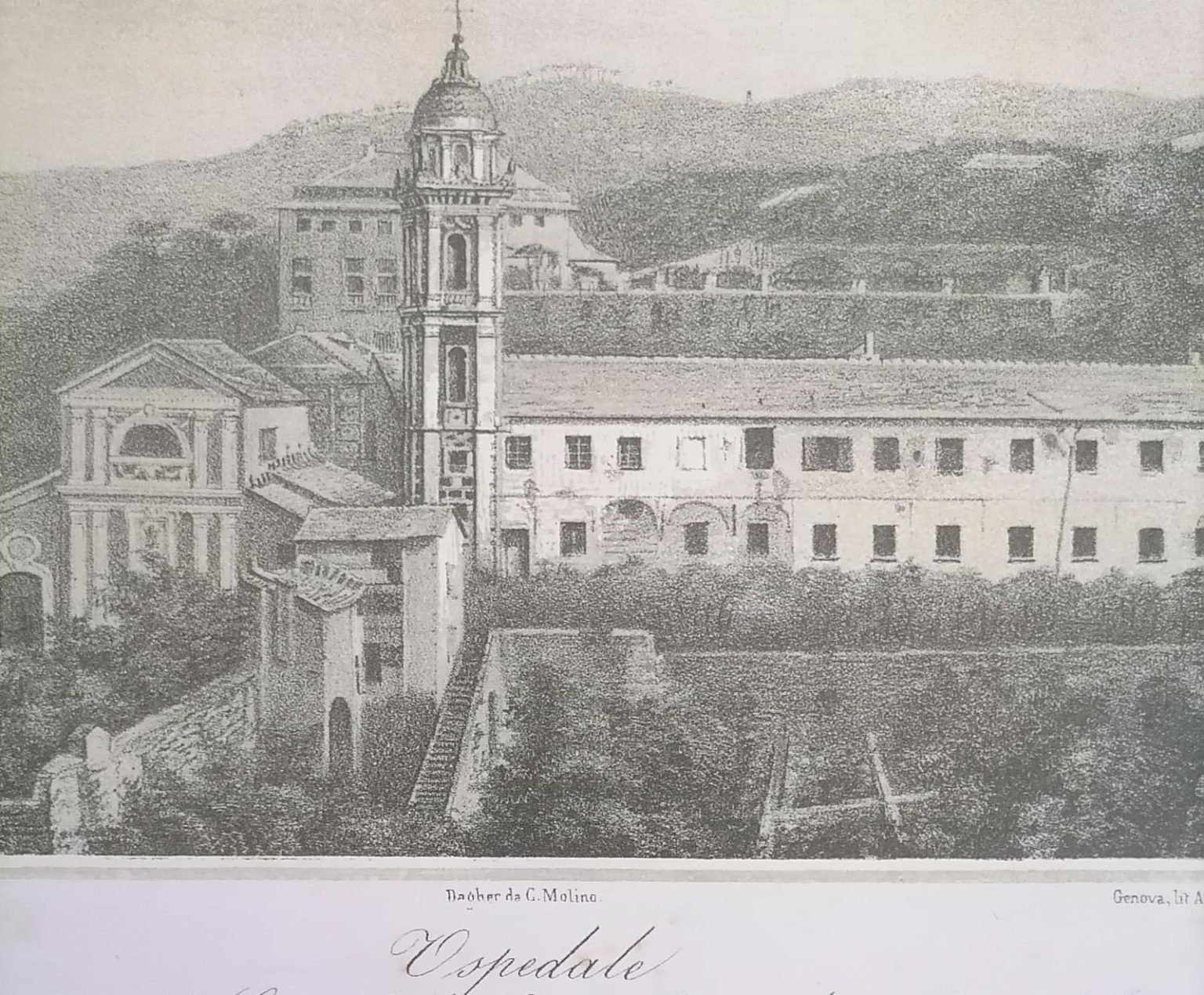

Con un balzo di seicento anni giungiamo al primissimo Ottocento, più precisamente al 15 giugno del 1808, quando il secolare convento degli Agostiniani venne chiuso e l’intero edificio fu accorpato all’ente che gestiva San Cristoforo e destinato al nuovo servizio dell’Ospedale Civico di Chiavari. Questa pagina di storia è talmente legata al territorio che è bene riassumerla per poterne rileggere i passaggi più rilevanti, in particolare in questi giorni, dopo l’elezione di Papa Leone XIV, il primo Agostiniano al soglio di Pietro.

I seguaci di Sant’Agostino vivevano in comunità eremitiche, in particolare nel centro Italia, e il loro numero, come pure la quantità e varietà delle attività svolte, arrivarono a richiamare l’attenzione del Papa di quei tempi, che impose loro di dotarsi di una regola. Nel marzo del 1244 fu proprio un Papa nato a Lavagna, Sinibaldo Fieschi, ad approvare la nuova regola e il rispettivo ordine mendicante nel pensiero di Sant’Agostino.

Il nuovo ordine iniziò la sua opera pastorale e giunse con i suoi frati nella terra di Liguria, dove avviò, nel solo genovesato, ben venticinque conventi, uno dei quali a Chiavari. Nei territori della Liguria di Levante si possono tuttora rilevare le tracce della presenza di questi frati: a Borzonasca con il culto di San Bartolomeo, a Recco con la presenza di San Carlo e Nicolò, a Santa Margherita Ligure con Maria Annunziata, nei pressi della Scoffera con la Madonna del Buon Consiglio, nel sestrese Santa Maria di Castiglione e San Nicola dell’Isola. A Chiavari possiamo ricavare preziose informazioni dall’analista Carlo Garibaldi, figura davvero emergente in questi anni, che fu uno dei primi amministratori durante la breve esperienza della Repubblica Democratica e importante socio dell’Economica. Nei suoi scritti possiamo leggere che l’esperienza Agostiniana in Chiavari fu avviata nel 1523, quando, il 14 giugno, Fra Giorgio Fontaniello, degli Agostiniani della Consolazione in Bisagno Genova, “comprò da Vallebella una terra con casa e cisterna posta sulla parrocchia di S. Giacomo di Rovinale per 200 scudi d’oro”. Il successivo 4 novembre, terminati gli atti esecutivi, si passava alla posa della prima pietra avviando la costruzione del Convento di San Nicola da Tolentino, con la costante presenza ed attività degli Agostiniani sino alla consacrazione della Chiesa avvenuta nel 1632.

L’attività dei frati proseguì sino alla soppressione del complesso, atto deliberato il 3 aprile del 1797. In quei giorni erano presenti nell’intero complesso conventuale solo cinque frati: Copelo, Castagnino, Giauni, Sanguineti e Baffico, che concordarono con le autorità una pensione e lasciarono l’edificio.

La nuova esperienza di governo genovese accorpò l’edificio all’istituzione di San Cristoforo, già ospedaliera, e avviò la costituzione del nuovo nosocomio civico del territorio. L’atto amministrativo porta la data del 15 giugno 1808, ma furono necessari due anni ed una spesa di Lire 12.000 dell’epoca per poter aprire i nuovi servizi al territorio.

Le indicazioni napoleoniche ribadivano il ruolo dei prefetti, dei sotto-prefetti e dei sindaci per tutta la materia sanitaria, e le novità erano molte. In primo luogo si sosteneva il ruolo dei farmaci derivati dalla chimica, per le continue malattie epidemiche erano obbligatori la compilazione di specifici rapporti sanitari e il ricorso alla quarantena.

La prima grande sfida arrivò ben presto. Le avvisaglie giungevano da Genova, città portuale, con traffici di merci, ma anche di grande traffico di persone: il colera prese a colpire le comunità, in particolare Chiavari. I colpiti dal morbo venivano trasportati presso il lazzaretto. La struttura era all’interno dell’ospedale civile ed era diretta dal dottore in medicina Giovanni Antonio Mongiardini. Il protocollo che si applicava agli ammalati, disposto dal “protomedico Griffa e vidimato dalla Giunta Provinciale di Sanità da G.M. Garibaldi”, si rifaceva alla farmacia tradizionale e prevedeva l’utilizzo “nel tempo in cui esisterà il Cholera Morbus”, di “Sal Marina, Spirito di vino, Canfora, Senapa pesta, Erbe Aromatiche, Sanguisughe…”. Nei locali adibiti a lazzaretto il Mongiardini tentava il soccorso ai tanti colpiti dal male; i dati statistici ci indicano 1.577 contagiati, con 715 decessi. Dal “Bollettino dei Casi ivi avvenuti” possiamo ricostruire il destino di Barabino Francesco, di anni 34, professione vetturino: “deceduto il 29 agosto nella sala de’ osservazione”; il secondo decesso riguarda Casaretto Enrico “di anni sessanta, marinaio”; sarà poi la volta di Descalzi Giuseppe “nativo di Caperana occupato a Genova di professione confettiere d’anni 19… deceduto ore due del mattino dopo essere stato visitato dal Medico Questa Domenico nel luogo di Caperana… e lo giudicò affetto di Cholera Morbus come da suo rapporto di questo giorno”.

In Società Economica è custodito un prezioso manuale, “Prospetto d’Istruzione Sanitaria nell’Invasione del Colera”, edito nel 1835. Il cammino sarà lungo e impegnativo, ma si iniziava ad applicare “l’istruzione sanitaria”, una vera novità assoluta.

Nella successiva epidemia giunse a Chiavari il vaiolo, e vi fu un passo decisivo: l’uso del primo vaccino. La dinamica degli Ospedali Civili era avviata contando su nuovi servizi e applicando protocolli sino a pochi anni prima impensabili: l’Ottocento a Chiavari fu anche questo.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)