Dopo la doverosa parentesi dedicata alla storia dello spazio antistante la ex chiesa di San Francesco, provocata dall’improvvida rimozione della cancellata del ferraio Cassinelli, riprende la serie di articoli di ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.

di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

Il grande “Piano d’abbellimento della città di Chiavari”, strumento urbanistico varato il 4 ottobre del 1827, decretava un riordino generale degli spazi urbani e stabiliva come realizzarne di nuovi.

Nel 1841, e Chiavari fu uno dei primi comuni a dotarsene, si rese operativa la “Commissione d’Ornato”, uno strumento ad uso delle amministrazioni comunali per “vegliare sulla conservazione ed abbellimento esteriore dei fabbricati e luoghi pubblici nella città”.

In rapida successione temporale una serie di provvedimenti urbanistici segnarono ed accompagnarono la vertiginosa crescita della città: si cominciò con il Piano Galliano del 1846, volto a “destinare i nuovi volumi edilizi in corso San Francesco” (l’attuale corso Garibaldi). Il progetto successivo fu fondamentale, e individuava un nuovo quadrilatero d’espansione, una sorta di cornice che abbracciava il nucleo storico fondativo: il “Piano geometrico della zona della città di Chiavari compresa tra corso Garibaldi e il torrente Rupinaro”. A redigerlo fu chiamato, nel 1869, l’ingegner Timosci. Nel 1876 si programmò una nuova crescita della città verso levante col “Progetto di prolungamento di Via Fieschi (l’attuale via Vittorio Veneto) con la diramazione per Carasco, e di una Piazza quadrata sull’incrocio di essa”.

Questi regolamenti segnavano già una notevole rivoluzione nella visione generale della città. In quegli anni il ruolo dell’amministrazione comunale divenne preminente: ora per costruire si richiedevano progetti e disegni, descrizioni e ingombri, e terminava l’attività edilizia non programmata, spesso spontanea e senza autorizzazioni.

La costruzione di nuovi alloggi era dettata soprattutto dal nuovo ruolo di Chiavari nel territorio: i nuovi compiti istituzionali della città determinarono un aumento dei cittadini residenti, spesso impiegati nelle nuove attività di governo.

Il primo sviluppo edilizio fu proprio all’interno del vecchio centro storico fondativo. Ormai le vecchie mura che cingevano il borgo erano state completamente rimosse, e questa parte di città respirava aria nuova. In particolare nel Carrugio Dritto vennero presentate molte domande di sopraelevazione e di ridisegno degli spazi interni. Fu proprio il centro antico ad indossare per primo il nuovo vestito architettonico ottocentesco: si riportavano bugnati e fregi, si coloravano e si ornavano i prospetti verso la strada principale, le finestre erano contenute dentro a cornici, così come si realizzavano i marcapiani a ornare le facciate.

In questo fermento giungevano e prendevano forma le prime visioni programmatiche, in particolare fu predisposta una perizia per demolire le case nell’area prospiciente la Chiesa di Rupinaro, operazione che si avvia nel 1819 e permetterà la realizzazione dell’attuale Corso Millo. Il nuovo quadrilatero, disegnato dall’ingegner Timossi, regolarizzò gli spazi edilizi indicandone i nuovi percorsi viari, mentre i piani successivi indicarono con precisione dove collocare i nuovi edifici.

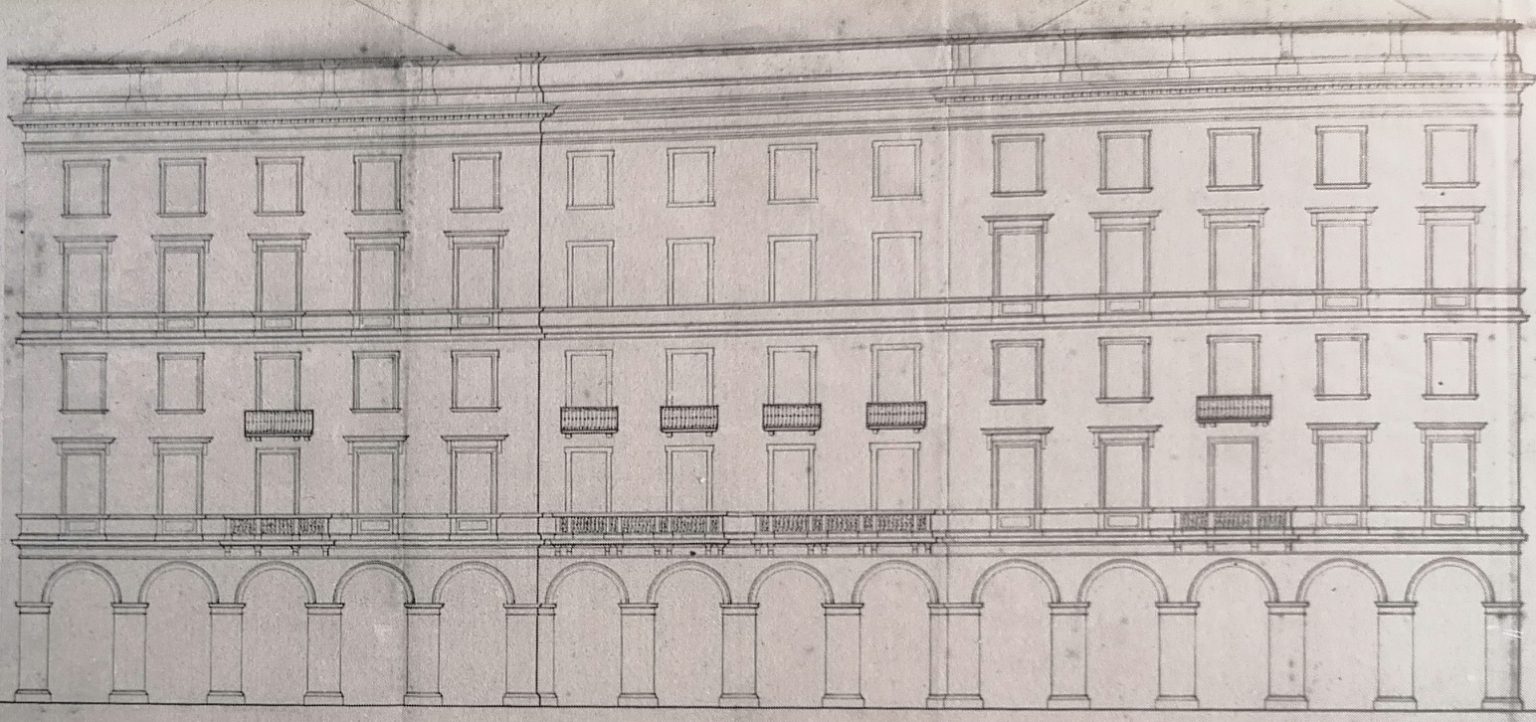

Questi furono progettati secondo criteri fortemente innovativi. Si confermavano i portici come elemento esterno, come pure le decorazioni del nuovo gusto edilizio monumentale, con bugnati, aggetti, grandi cornici, smerli come abbellimento. Le finestrature seguivano una dislocazione razionale, con le bucature ampie e rigorosamente posizionate in modo simmetrico.

Le novità progettuali riguardanti gli interni e gli appartamenti seguivano uno schema preciso e diffuso. Spesso gli ingressi agli alloggi erano due, uno a doppio battente, definito padronale, uno più piccolo di servizio, spesso attiguo alla dispensa o alla cucina. Ora lo spazio cucina era caratterizzato dal tipico allestimento del “ronfò”, una vera novità, un nuovo modo per poter cucinare e gestire l’uso del fuoco e dei fumi. Attigua alla cucina si trovava la sala da pranzo, spesso un salotto e poi le camere da letto, con il bagno a completare gli spazi.

Se guardiamo con attenzione i disegni del piano Galliano, possiamo scorgere i precisi modelli dei palazzi che sorgeranno, in particolare il Palazzo De Bernardis, uno degli edifici più grandi dell’intera città di Chiavari. Questa costruzione occupa l’intero fronte di Corso Garibaldi tra Via Delpino e Via Vinelli. Il volume richiese la realizzazione di due ingressi con portoni che garantivano l’accesso ai diversi appartamenti così articolati su due fronti.

Seguendo le vicende costruttive dei volumi previsti, ci imbattiamo nella richiesta del 28 maggio 1849, con cui tre costruttori chiavaresi ottennero la concessione per la realizzazione di “un palazzo di riferimento per l’intero sviluppo previsto dal Piano Regolatore di Timosci e dal successivo strumento del Galliano”. Gli impresari Luigi Peschiera e Francesco e Gio Batta Bianchetti «desiderano di costruire una casa lungo la regia strada del corso San Francesco in Chiavari ove volta per la direzione di Lavagna a parte sinistra». L’Intendenza generale accolse la richiesta e rivide i dettagli non previsti dai richiedenti, in particolare l’allineamento che dimensionava l’intera via verso Est e lo sviluppo dell’intero fronte cittadino.

Dapprima l’edificio venne realizzato su un piano più arretrato, e solo successivamente venne costruito l’antistante portico che completava l’operazione allineandolo alla nuova strada per Lavagna.

Nelle pieghe di documenti, piani urbanistici ed istanze di costruzione troviamo uno stralcio di storia cittadina, tra sviluppo urbano e nuove esigenze sociali. I nuovi piani urbanistici e le commissioni comunali imponevano ormai severe regolamentazioni alle nuove costruzioni. Il risultato fu un nuovo volto della città che pose Chiavari tra i più interessanti esempi di sviluppo edilizio dell’Ottocento. Di conseguenza si generarono poi altrettante novità, dal costume quotidiano alle nuove botteghe, dagli arredi al successo della sedia chiavarina: tutti tratti di una città che si lanciava nel mondo moderno.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)