Prosegue la serie di articoli di Giorgio ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.

di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

La sala della Società Economica era davvero gremita, il 23 febbraio del 2013, per la presentazione del progetto di recupero e valorizzazione dello storico telegrafo napoleonico, un congegno posizionato sulla zona apicale della collina tra Bacezza e Le Grazie. Il progettista, l’architetto Bruno Repetto, ripercorreva per i presenti la storia di un momento importante dell’evoluzione del territorio: la realizzazione di un sistema di comunicazioni che si estendeva su un ambito geografico europeo, un sistema in cui una notizia in poche ore da Chiavari poteva giungere a Parigi.

La dorsale collinare porta ancora quel nome, Monte Telegrafo, introdotto nel primo Ottocento; il congegno era infatti piazzato proprio lì, in una posizione che permetteva una visuale nitida e ininterrotta dal Monte di Portofino, ad ovest, alla successiva stazione ad est, posizionata nel complesso di Punta Manara.

Questo progetto era stato avviato dai sopralluoghi preliminari effettuati da un dirigente imperiale francese, “monsieur Berruti”, presente sul nostro territorio sin dal 1807 con l’incarico di verificare i punti adatti per installare le stazioni di trasmissione telegrafica. La sua presenza in città, e il suo ruolo di importante autorità imperiale gli valsero presto un posto nel sodalizio della Società Economica, come risulta dai documenti d’ammissione del 18 maggio del 1808: “Capitano ispettore dei Semafori”.

Dall’esame delle carte e dell’evoluzione del servizio si può vedere come in realtà la stazione di Chiavari potesse anche essere omessa dal novero di quelle da costruire, in quanto anche dal Monte di Portofino è già visibile la Manara. Ma la destinazione della nostra città a capoluogo del Dipartimento degli Appennini giustificò la collocazione di un impianto chiavarese.

Questo sistema di comunicazione a distanza, il telegrafo ottico, era già in uso in Francia grazie ai progetti e alle sperimentazioni dei fratelli Chappe, sviluppati in particolare da Claude, che li diffuse con successo sin dal 1793. Nella visione illuministica francese la trasmissione delle informazioni era considerata una vera conquista avveniristica e di sicuro sviluppo per varie applicazioni.

La prima linea operativa fu la Parigi-Lille, attiva dal 12 giugno del 1794. Il sistema perfezionato dai fratelli Chappe era molto semplice, e consisteva in tre regoli in legno, che potevano facilmente essere posizionati a formare dei segnali geometrici leggibili a distanza; quello mediano, detto “regolatore”, era il più grande, posizionato in alto con la possibilità di collocarsi in quattro posizioni diverse. Agli estremi del “regolatore” erano due “indicatori” con posizioni prestabilite a 45°. Queste ali potevano assumere centonovantasei posizioni differenti, ed assumere il significato di una specifica lettera o parola. Ogni stazione disponeva di personale specializzato e munito di un cannocchiale; al segnale di partenza si procedeva con la trasmissione del testo, poi questo era memorizzato e ritrasmesso verso la stazione successiva.

La nuova rete si diffuse velocemente alle maggiori città francesi. Dalla stazione di Chambery la linea raggiunse Torino nel 1805, e l’anno successivo, con l’annessione della Repubblica Democratica all’impero Napoleonico, raggiunse Genova. I successivi progetti d’espansione portarono ad allargare la maglia delle stazioni e Chiavari ne accolse una sul Monte Cucco, che da quel giorno divenne il Telegrafo; la successiva fu collocata nella Manara e via sino a Sarzana come confine limite del Dipartimento.

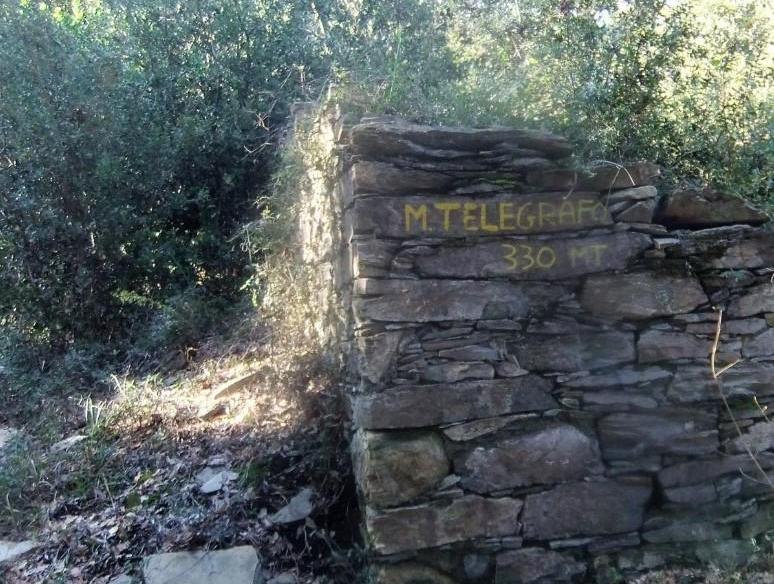

La passeggiata sul dorso collinare tra Chiavari, nella zona Bacezza – Grazie, ci permette tuttora di raggiungere la vetta a trecento trenta metri, dove sono ancora visibili e conservati alcuni manufatti relativi all’impianto. Sul culmine del Telegrafo sono presenti un piccolo contrafforte in pietra ed una fascia terrazzata con muro a secco di circa quindici metri per cinque; su questo plinto era posizionato il traliccio in legno con il rispettivo “regolo” e i due “indicatori”.

Presso la stazione, il personale addetto al servizio semafori vigilava ed attendeva l’avvio del messaggio, che una volta ricevuto veniva trascritto per essere ripetuto verso la destinazione successiva. Per garantire la massima sicurezza alla trasmissione dei messaggi, il codice era trascritto su appositi registri e consegnato al “traduttore”, un tecnico responsabile dell’elaborazione dei telegrammi. L’intero codice era assolutamente segreto e criptato, solo i “Capi” possedevano le informazioni per trasformare i segnali in informazioni comprensibili. Questo apparato era in funzione presso ogni stazione, e presso il nostro Monte Telegrafo era presente e operativo anche un servizio di muli per garantire un veloce collegamento con la sede della Prefettura in Chiavari presso la Cittadella.

In condizioni ideali, si poteva ottenere una trasmissione molto rapida: sulla linea Parigi-Lille, lunga circa 200 km, ci volevano due minuti per trasmettere un breve dispaccio, e sulla linea Parigi-Strasburgo, lunga circa 400 km, sei minuti e mezzo. Verso l’Italia la linea Parigi-Lione fu estesa fino a Torino nel 1805 per raggiungere subito dopo Genova, e di qui verso la Riviera di Levante transitare in Chiavari. Nell’Italia del nord raggiunse Milano nel 1809 e infine a Venezia nel 1810.

Napoleone supervisionò personalmente lo sviluppo della rete, come testimonia la sua corrispondenza del 16 marzo 1809 in cui scriveva al Ministro dell’Interno: “Desidero che la linea telegrafica da qui a Milano venga completata senza indugio e che tra due settimane si possa stabilire la comunicazione con questa capitale”.

Quel traliccio di legno, grazie alla geniale intuizione di Claude Chappe, cambiò il mondo della comunicazione: la Prefettura di Chiavari poteva indirizzare verso Roma o Parigi un messaggio che vi sarebbe giunto in tempi strettissimi.

Se saliamo al Monte Telegrafo, una bellissima passeggiata che prende l’avvio da Via Fiume, potremo ancora vedere ciò che resta del Telegrafo Ottico Napoleonico e trovare una nuova conferma dello straordinario progresso di Chiavari in quel secolo d’oro che la vide immersa nella cultura e nella storia d’Europa anche mediante i moderni canali della comunicazione.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)