Prosegue la serie di articoli di Giorgio ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.

di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

Nella ricostruzione storica precedente abbiamo verificato gli eventi che determinarono la costruzione del nuovo ponte d’attraversamento dell’Entella e il suo inserimento a servizio di una nuova via denominata “imperiale”.

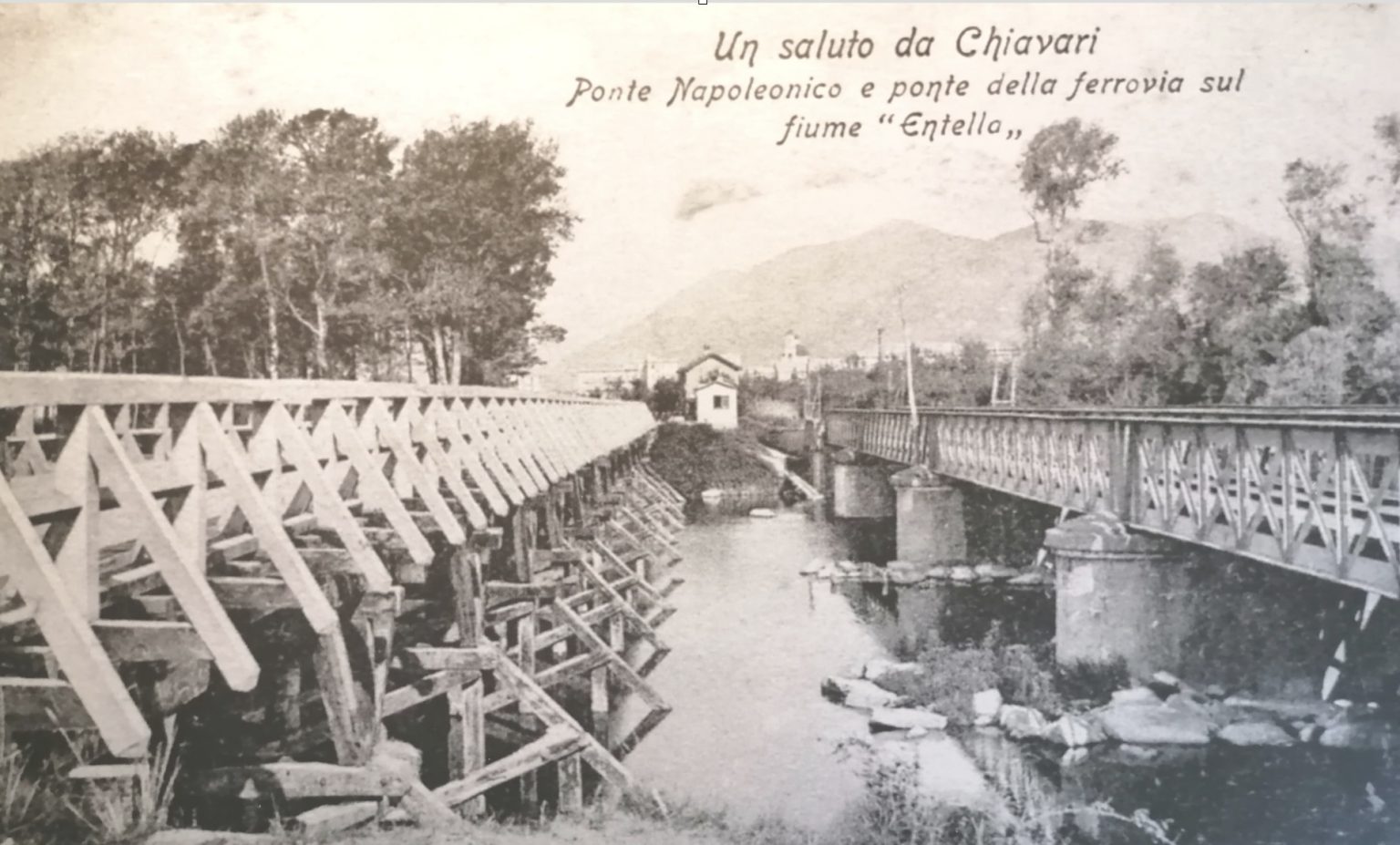

Nella cartolina che abbiamo utilizzato è visibile, parallelo al primo, anche il nuovo ponte ferroviario. Dalla costruzione della prima infrastruttura a quella della seconda trascorsero poco meno di sessant’anni, e molti cambiamenti furono riscontrabili nell’evoluzione dell’intero territorio.

La ricerca storica utilizza ricostruzioni che derivano dallo studio e dall’osservazione diretta degli ambiti di ricerca. Il risultato che se ne ottiene è la descrizione minuziosa di come la società cambia e si organizza nel tempo.

In questo caso stiamo riscoprendo le vicende di due ponti, distanziate nel tempo di poche decine d’anni, ma che produssero sul territorio novità e cambiamenti caratterizzati da differenze profonde .

Il 23 novembre del 1868 giungeva in Chiavari il primo treno da Genova. I lavori per il proseguimento verso Sestri Levante furono ultimati il 25 aprile del 1870. Questo era il risultato dell’applicazione di diverse norme legislative, dalle Regie Patenti del 1844, con la costruzione della linea Torino-Genova, alle leggi del 27 ottobre 1860, per la linea Massa-Ventimiglia. Quei due binari in ferro e una possente locomotiva a vapore collegavano il nostro territorio all’Europa, da Torino alla Francia, e da qui a territori vastissimi su linee in continuo sviluppo.

Tornando al nostro ponte, dopo la sua costruzione si poté constatare il totale crollo dei vecchi, costosi e inaffidabili trasporti terrestri e marittimi: il treno era in grado di portare a Genova centinaia di passeggeri e tonnellate di merci in poco più di un’ora.

Il ponte Napoleonico era percorso dai secolari mezzi a trazione animale. Per avere un dato orientativo, possiamo ricorrere ad un censimento istituzionale nel quale erano stati rilevati 13 mila cavalli, 9.757 asini e 12.116 tra muli e bardotti. Gli addetti e conducenti, vetturini e mulattieri, contavano 175 impiegati nei trasporti nel solo chiavarese. Il diffusissimo traffico marittimo tra il Tigullio e Genova poteva contare su 1622 addetti, con viaggi quotidiani tra gli approdi del Tigullio e Genova, e tra tutte le comunità della costa. Per la precarietà delle strade di collegamento, in particolare verso l’entroterra, continuavano ad essere presenti decine di mulattieri e una fitta rete di conduttori a spalla, i così detti “spallaòe”, pedoni portatori di mestiere, capaci di resistere in un mondo contadino e fortemente marginale. Lungo le strade che dalle vallate interne scendevano verso Chiavari, sopravvivevano i “paggetti” e i “sustèssi”, congegni per sostenere sui corpi dei portatori, uomini e donne, i carichi da trasportare a destinazione.

Grazie agli studi di Giuseppe Felloni, professore emerito di storia dell’Economia all’Università di Genova, disponiamo di dati sull’economia del tempo, quando un trasporto merci da Chiavari a Genova via terra costava lire nuove 2 per quintale; il medesimo viaggio in carrozza, servizio offerto dall’appaltatore chiavarese Giovanni Battista Cavazza, costava 3,70 lire nuove. Il riferimento ai valori attuali può essere così riassunto: 1 lira nel 1868, anno dell’arrivo del primo treno a Chiavari, equivale ad euro 4,90 di oggi (dato ‘Sole 24 Ore’).

Per avere una testimonianza del traffico lungo la carrozzabile Chiavari – Genova, possiamo leggere un passo di una relazione della Camera di Commercio redatta nel 1838: “… la strada reale tra Genova e Chiavari rimane quasi sempre deserta, atteso che la via di mare fa economizzare all’incirca due terzi di ciò che si deve pagare nei trasporti per la via di terra. Tutto o quasi tutto ciò che serve ad alimentare la consumazione di Chiavari, o il suo commercio è spedito ordinariamente per la via di mare, ed i trasporti per mezzo di quella di terra sono di pochissima entità”. La stessa relazione ci conferma che le tariffe via mare, per trasporto di merci o persone, erano un terzo di quelle di terra.

I dati disponibili sui trasporti via mare da Chiavari, dove peraltro non esisteva un vero e proprio porto ma un precario approdo lungo la costa, faranno registrare un autentico crollo con l’avvio del servizio ferroviario. Da Chiavari si imbarcano, tra il 1861 e il 1869, 17.958 tonnellate di merci; con l’avvio della ferrovia nel 1868, si registra un primo calo a 9.137 ton. tra il 1870 e il 1874, per poi scendere a 3.889 ton. (1875-79), a 1.661 ton. (1880-84).

Vediamo ora il costo del viaggio in treno passeggeri tra Chiavari e Genova. La lunghezza della linea era di 36 chilometri ed il tempo di percorrenza era di un’ora e venti minuti; i costi, rispettivamente nelle tre classi in esercizio, erano di Lire 3,60, 2,52 e 1,08; il trasporto delle merci, sulla stessa tratta, costava mediamente 0,60 lire il quintale. Il costo ferroviario risulterà mediamente di un terzo rispetto alle tariffe terrestri e marittime, i tempi erano brevi e certi, con più viaggi al giorno.

Qui è bene rammentare che la carrozza a cavalli impiegava circa sei ore per collegare Chiavari a Genova; da Genova a Torino il viaggio durava 25 ore, 24 da Genova a Milano. Il treno da Chiavari a Genova impiegava 1 ora e venti minuti, e raggiungeva poi Torino in 6 ore, o Milano in 5 ore e trenta.

Vorreiancora citare lo studio di Giuseppe Felloni: “Dalla prima apparizione in Liguria della locomotiva non erano trascorsi che pochi decenni; ma questo tempo era bastato per sconvolgere l’intero sistema tradizionale dei trasporti”.

Ora possiamo tornare a guardare l’immagine storica che rappresenta i due ponti, quello Napoleonico in legno di rovere e quello metallico della ferrovia, e verificare che la realizzazione di queste infrastrutture ha determinato una vera rivoluzione economica e sociale a Chiavari e nel Tigullio.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)