di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

Lo studio del governo del territorio è uno dei temi più interessanti che permettono di esplorare la nostra storia locale. Si tratta di un lungo percorso che attraversa diversi secoli, con figure amministrative diverse ed istituzioni che si evolvono fino a giungere ai giorni nostri.

Per dare un taglio più semplice e contenere il tempo di lettura, consideriamo qui un intervallo temporale fortemente omogeneo, tuttora leggibile nella nostra quotidianità: il passaggio tra XVIII e XIX secolo, momento cruciale e di definitiva trasformazione del concetto di governo del territorio.

Il periodo precedente era stato caratterizzato da secoli di complesse trasformazioni, tra il governo consolare del comune di Genova, i territori articolati nei feudi e i molteplici statuti comunali, la grande trasformazione con la costruzione della repubblica e il governo dei dogi.

Tra Settecento e Ottocento tutti i sistemi antecedenti andarono incontro a una totale trasformazione e revisione; era l’inizio di un cammino che apparve subito inarrestabile, con nuove istituzioni e vicende che porteranno verso il Risorgimento, il processo unitario e la nascita dell’Italia.

In quest’ultima frase è raccolta una quantità di vicende che richiederebbe uno spazio davvero ragguardevole; ma io ritengo utile concentrare la mia attenzione su come questa parte di territorio abbia vissuto queste cronache, e come si sia articolata nel cammino istituzionale la comunità di Chiavari.

Questo passaggio avvenne in modo netto il 15 giugno del 1797 durante le festività del Corpus Domini. Quel mattino Chiavari svegliò giacobina; il segnale era giunto da Genova nelle ore precedenti, quando si era insediato il governo provvisorio in città. Cadeva per sempre la secolare oligarchia genovese e con lei si chiudeva il libro d’oro che sanciva le poche famiglie abilitate all’esercizio del potere di governo. In Chiavari cortei e manifestazioni culminarono con l’erezione degli Alberi della Libertà in Piazza Nostra Signora dell’Orto, nei pressi della Cittadella e in Piazza San Francesco.

Qui il primo passaggio che segna la traccia del nuovo sistema di governo del territorio: a fine luglio viene nominato il primo sindaco di Chiavari, la carica era affidata al medico e studioso di storia Carlo Garibaldi. Si instaurava così il nuovo sistema amministrativo che sostituiva il secolare processo dai capitani del popolo ai podestà. Le prime delibere dell’amministrazione del Garibaldi riguardavano la proclamazione dei confini comunali, con l’annessione di Rupinaro, e i festeggiamenti per la proclamazione della Costituzione del Popolo Ligure.

Rileggendo i capitoli della nuova carta costituzionale, ne emerge la significativa abolizione dei privilegi nobiliari e delle corporazioni, il ridimensionamento dei poteri e delle proprietà ecclesiastiche, la libertà di stampa e di culto. A questi provvedimenti corrispose un ultimo sussulto antigiacobino: la rivolta dei Viva Maria! che cercò inutilmente di fermare il cammino innovativo. A dicembre si tenne il plebiscito con la partecipazione di circa centoquindicimila votanti che espressero il loro favorevole giudizio alla costituzione, i contrari furono circa mille e duecento. Questo passaggio generava l’applicazione di un ulteriore principio amministrativo: il territorio ligure era articolato in venti giurisdizioni e suddiviso il cento cinquantasei cantoni, Chiavari diveniva capoluogo della giurisdizione dell’Entella comprendendo i sei cantoni di Chiavari, Lavagna, Carasco, Santa Maria di Camposasco, Borzonasca e Conscenti. La chiesa di San Francesco venne adibita a dogana, l’attiguo oratorio a caserma per la truppa, la Crocetta e i Filippini a sede delle nuove scuole municipali, San Marco divenne sede del Circolo Costituzionale.

Un nuovo determinante passaggio avvenne il 6 giugno del 1805, quando la neonata Repubblica Ligure venne annessa all’impero francese: ora sulla Cittadella sventolava la bandiera napoleonica. Con questa vicenda si assisté ad una nuova organizzazione del territorio, e Chiavari assunse il ruolo di capoluogo del Dipartimento degli Appennini, un ambito amministrativo vasto quanto l’intera Liguria di Levante con aree comprese nell’appennino parmense. L’assetto di governo del territorio si definì ulteriormente con l’arrivo in città del prefetto francese, nuova carica di coordinamento amministrativo e di governo.

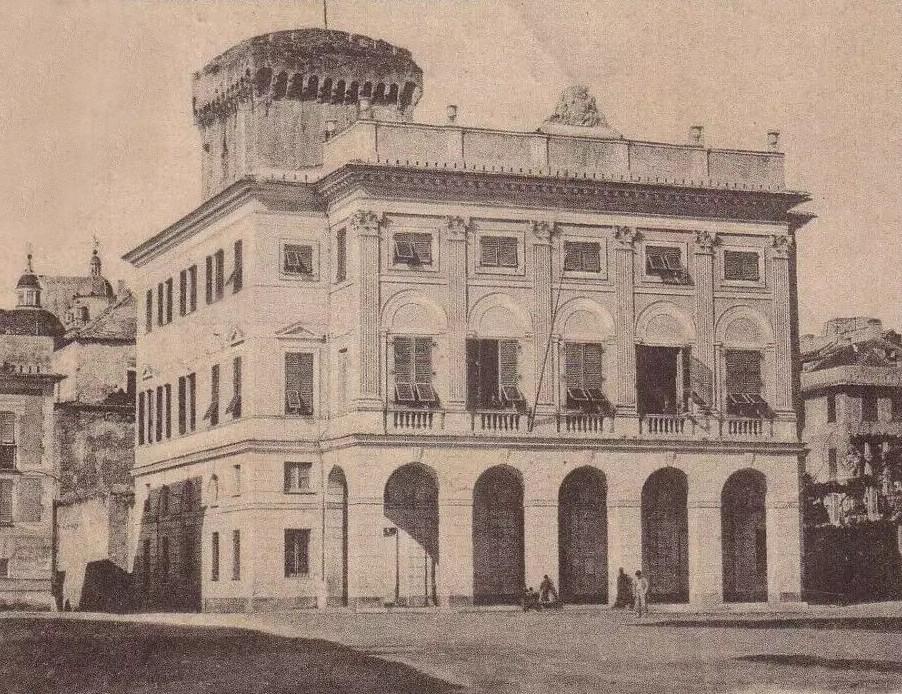

A Chiavari s’insediò Thomas Rolland de Villarceaux, la cui sede operativa fu la Cittadella, ora col titolo di Palazzo del Governo, mentre la residenza era presso il Palazzo Costaguta. Altra importante trasformazione fu avviata con la netta divisione tra autorità amministrativa ed autorità giudiziaria. Col tempo Chiavari divenne sede del Circondario Giudiziario e del Tribunale. I sindaci chiavaresi di questi anni sono Giacomo Turio, Giacomo Copello, Rolando Zenoglio, Gio. Cristoforo Gandolfo e Antonio Daneri.

Con la fine dell’impero napoleonico si avviarono le Regie Patenti. Ora Chiavari era compresa nel Regno di Sardegna e si confermava nel nuovo ruolo di sede di provincia, ruolo che mantenne sino al 1860. I quadri dirigenti di questo decennio furono portatori di nuove idee: essi rappresentavano la cresciuta borghesia chiavarese, del commercio, con forti ideali liberali che daranno loro il ruolo di nuovi protagonisti del percorso risorgimentale.

Ora il governo del territorio incontrava due nuovi passaggi determinanti: il 4 marzo del 1848 venne emanato lo Statuto Albertino, che definiva nuovi diritti e nuovi doveri; successivamente venne la legge sui municipi, del 7 ottobre 1848. Il complesso di queste norme restò in vigore per un periodo lunghissimo e seguiranno il percorso del Regno d’Italia.

Con l’avvento del fascismo furono emanati provvedimenti che cancellavano le amministrazioni locali. Finiva così l’esperienza dell’ultimo sindaco di Chiavari democraticamente eletto, Nicola Arata. Con le sue dimissioni, in ossequio alla nuova normativa, il 9 aprile del 1924 si insediava Benedetto Accorsi, dapprima come commissario e, dal 17 aprile 1927, con la carica di podestà di Chiavari. Durante il fascismo si avranno diversi podestà nominati dal prefetto e altrettanti commissari.

Alla data della liberazione il CLN nominò Gaetano Basevi proprio legale rappresentante per la consegna del Comune, e attraverso quella fase di transizione si arrivò poi alla nomina di Colombo Sannazzari come sindaco provvisorio. L’impegno era di giungere a libere e democratiche elezioni non appena superata l’emergenza; quando si poté votare Chiavari riconfermò Sannazzari. In quegli anni si procedeva all’elezione del consiglio comunale e, nella prima seduta, all’elezione e designazione del sindaco da parte dei consiglieri eletti. Questa norma resterà in vigore sino al marzo del 1993, quando con la legge 81 venne dato mandato ai cittadini di eleggere direttamente il sindaco: un cammino democratico che ci porta ai nostri giorni.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)