di RENATA ALLEGRI *

La lettura dell’articolo “Genova capitale del Mediterraneo: siamo capaci di costruire un grande evento culturale aperto al mondo per dirlo?” a cura di Antonio Gozzi, mi ha riportato alla memoria il 2004, quando Genova fu capitale europea della cultura europea offrendo così l’opportunità a molti studi e conseguenti mostre di grandissimo rilievo scientifico. A seguito dell’evento, l’anno successivo pubblicai un articolo su “Ambiente, Società e Territorio” (N°6 nov./dic.2005, pp.43-47) rivista scientifica dell’AIIG, che ripropongo quasi integralmente, grazie all’ospitalità dell’editore, e che mette in evidenza una convergenza geo-storico-economica che ha segnato il capoluogo ligure fin dall’antichità.

La città è sempre un’entità in interazione col territorio e con l’ambiente in cui è insediata, da cui riceve un’identità che ne giustifica l’esistenza anche nei periodi storici successivi. Lo studio allora presentato (che aveva uno scopo didattico) si esplicitava con la costruzione di una tavola illustrata che ricostruiva la città nel IV-III secolo A.C.

Genova, al centro di un evento internazionale

In occasione dell’evento “Genova, capitale europea della cultura 2004”, una mostra dal titolo “I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo”, fu allestita nel palazzo della Commenda. L’esposizione raccoglieva le testimonianze archeologiche delle genti che vissero nel territorio collocato proprio tra le Alpi e il Mediterraneo, prima dell’arrivo dei Romani. La vastità degli oggetti (alcuni esposti per la prima volta al pubblico) aveva permesso di ripercorrere la storia di questo popolo e di conoscerne gli aspetti della vita quotidiana, gli usi e i costumi, il mondo spirituale, l’economia, la produzione artigianale e quella artistica. La mostra era articolata in nove sezioni organizzate cronologicamente (l’ultima delle quali, sul “ligurismo”, coordinata dal compianto prof.Massimo Quaini), frutto delle ricerche che hanno coinvolto molti ambiti disciplinari e competenze scientifiche (archeologia preistorica e protostorica, paleoecologia e geoarcheologia, archeologia classica e storia antica, antropologia fisica e culturale, geografia umana e storia contemporanea) e con la collaborazione di differenti istituzioni (le Soprintendenze archeologiche, l’Università e i Musei) delle regioni italiane e francesi abitate nel passato dal popolo ligure.

Le sezioni erano collegate da un percorso narrativo realizzato con la consulenza dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale, curato dall’indimenticabile prof. Tiziano Mannoni, che sottolineava l’importanza della chiarezza e dell’organicità didattica per rendere l’opera leggibile al pubblico più vasto.

Come sempre accade a seguito di stimoli culturali così chiari, la visita della mostra fu occasione di riflessioni e approfondimenti, nel mio caso con una lettura geografica e geo-storica: l’origine della città di Genova, in particolare, ha suscitato alcune considerazioni sulle diverse fenomenologie sociali che sono state richiamate e implicate nello sviluppodella città. Le complessità di questi fenomeni, che appartengono a settori specialistici, riconducono sempre all’aspetto geografico e alle ragioni architettoniche e urbanistiche che costituiscono la storia della città stessa.

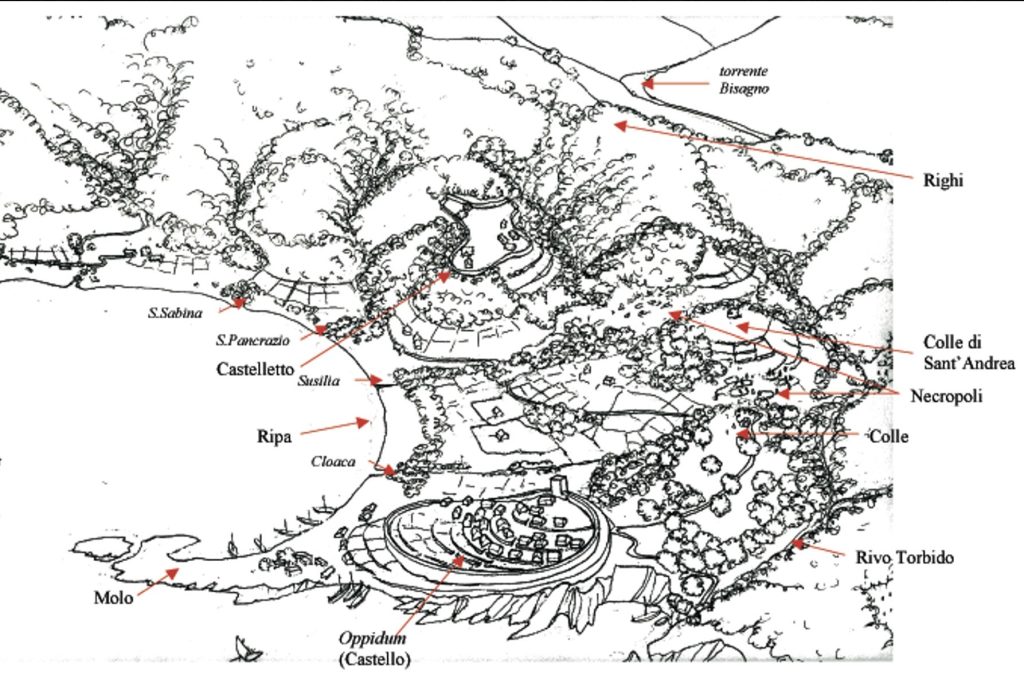

Per poter leggere in maniera chiara ed esauriente la prima organizzazione territoriale genovese, è stata costruita una tavola illustrata che raffigura la collina di Castello, il sito da cui lo sviluppo di Genova ha avuto origine sopra l’insenatura del Mandraccio. Il sito è visualizzato all’incirca nel IV-III sec a.C., periodo in cui si espanse l’abitato preromano e la fondazione dell’oppidum. Tale scelta cronologica è stata dettata dalla singolarità di quel momento storico, quando Genova, lontana ormai dal contesto dei Liguri, è orientata verso diversi allineamenti politici rispetto alla potenza etrusca e a quella grecomassaliota fra cui si collocava territorialmente e, pur subendone le influenze, era soggetta a forti commistioni etniche e a diverse composizioni sociali e culturali.

La città si profilava già in quel periodo come un vero empòrion, ovvero un luogo deputato allo scambio. Se consideriamo l’organizzazione territoriale di un insediamento, di una città, non troveremo mai elementi di casualità, ma un tessuto di relazioni funzionali, un legame, che condiziona la convivenza dei differenti oggetti nello spazio e che determina la realtà osservata, nel nostro caso la crescita della città. Un metodo retrospettivo conseguente alle analisi dei dati, può rendersi conveniente per costruire delle sintesi cronologiche molto ampie (utili soprattutto per una lettura didattica di vasto raggio) che, in questo studio, si è tradotto nella costruzione della tavola illustrata. Esistono, infatti, diverse trasformazioni che hanno profondamente alterato l’immagine della città, ma che sono ancora leggibili nel tessuto urbano, il quale restituisce l’aspetto topografico e, di conseguenza, luoghi che il tempo e gli eventi hanno apparentemente cancellato.

Com’è stata immaginata la ricostruzione grafica.

1. la vegetazione.

La visuale da cui è composto il disegno è quella di una proiezione quasi perpendicolare del Molo e del sito del Castello, con i punti più significativi della fascia costiera, che coincidevano con i luoghi d’attracco, e con la dorsale appenninica incombente, fino all’età moderna ricoperta da fitte foreste. Sulle quote più alte era probabilmente dominante l’abete bianco, utilizzato ancora in età romana nella carpenteria, mentre sulla costa prevaleva la macchia mediterranea. I boschi di mezzaquota presentavano una forte presenza delle querquacee, con farnie, sughere, cerri (destinate col tempo a scomparire perché molto utilizzate e sfruttate), mentre i lecci, meno pregiati, furono incrementati a partire dal tardo Neolitico per favorire l’allevamento del maiale.

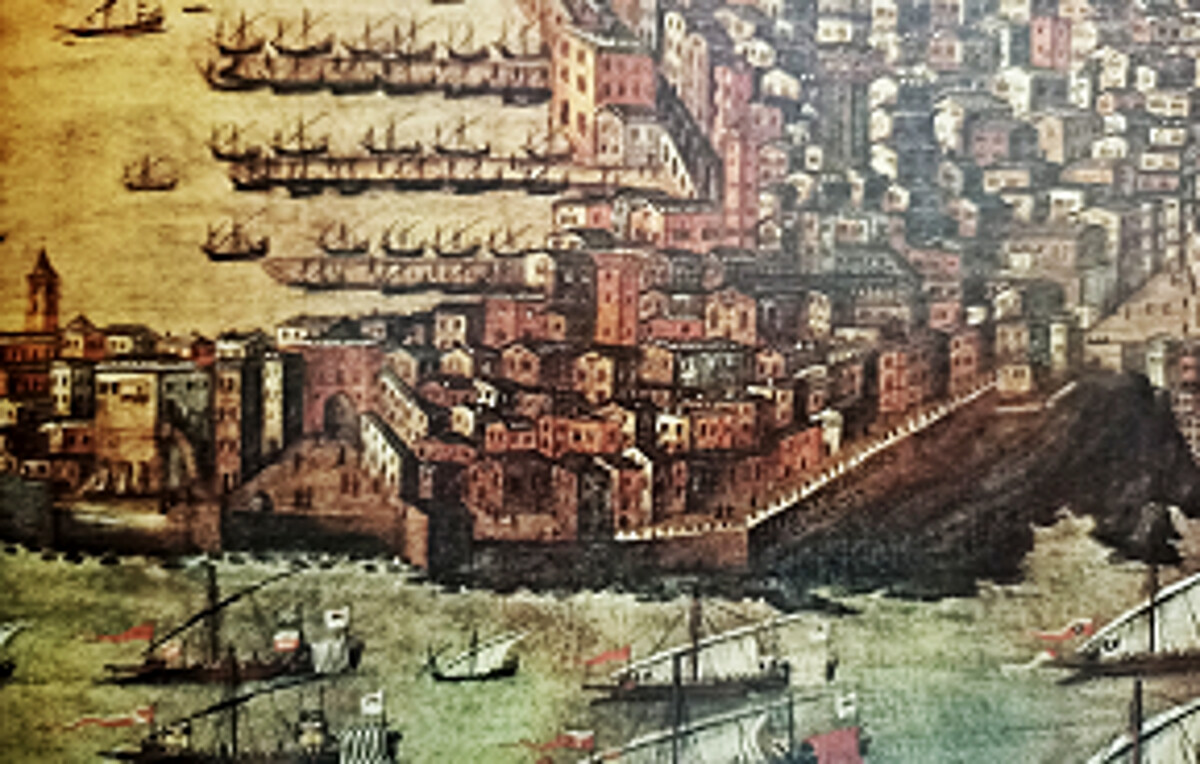

Esistono diverse descrizioni di Genova da parte di viaggiatori e cartografi dal mare, dal poeta Rutilio Namaziano nel V secolo, al geografo arabo al-Idrisi nel XII secolo, e le loro rappresentazioni riconducono ogni volta ad una visuale costiera, in consonanza con altre descrizioni della Liguria di geografi greci come Posidonio e Strabone. Le descrizioni coincidono nel fornire un quadro ambientale aspro, ostile alle attività umane, dove solamente la costa offriva tratti accoglienti.

2. i valichi naturali.

Nella regione ligure lo spazio per gli insediamenti litoranei poteva corrispondere ai principali sbocchi vallivi o di convergenza di più valli, che facilitavano il contatto con l’interno montano e l’avanpaese padano. Per il genovese i bassi valichi situati alle spalle della città hanno determinato numerosi solchi naturali di penetrazione: come il valico della Scoffera di 678 metri, che giungeva nella poco agibile valle dello Scrivia, ma conduceva agevolmente anche nella valle Trebbia, o nella Valpolcevera che offriva migliori possibilità di passaggio, con la bassa Crocetta d’Orero di 464 metri che scende anch’essa nella valle Scrivia o permette di arrivare nella Valbrevenna, oppure, attraverso i Giovi, sul fondo del percorso fluviale e di soli 472 metri, per arrivare sulla piana di Libarna-Serravalle Scrivia che conduceva agevolmente verso la Pianura Padana. In questo modo nel corso dei secoli vi si sono immesse alcune importanti vie di comunicazione e si sono sviluppate direttrici di traffico. I rapporti tra gli opposti versanti della cerchia appenninica hanno inoltre favorito, già in epoca preistorica, un’area di gravitazione verso il centro che si era formato al loro sbocco, determinando anche una congiunzione di scambi di saperi fra la fascia costiera, con le conoscenze del Mediterraneo, e quella padana con le informazioni continentali.

3. gli aspetti morfologici.

La caratteristica geocentrica si è determinata nell’intero territorio ligure, che ha sempre visto configurare unità geopolitiche nel senso trasversale alla catena appenninica, piuttosto che in quello longitudinale della costa. Prima della costruzione delle vie consolari (la Postumia, l’Aurelia Scauri e la Iulia Augusta), sul sito dove si sviluppò Genova, convergevano percorsi di crinale che lo collegavano con le contrade interne della regione dove, come scrive Diodoro Siculo (V, 39,1) “i Liguri abitano in un paese petroso e del tutto sterile”. La tormentata morfologia del territorio -Strabone afferma che si tratti di “una costa esposta ai venti e senza porti, eccetto piccole rade e ancoraggi, sovrastata dagli enormi dirupi dei monti, che lasciano uno stretto passaggio vicino al mare” (IV, 3, 6, 1) – e la tendenza al particolarismo, creerà nella regione una multipolarità di centri autonomi, nel cui sviluppo Genova diverrà il massimo rappresentante. La futura Serenissima Repubblica genovese dovrà, in ogni caso, fare sempre i conti con complessi indipendenti che nelle due Riviere ebbero fisionomie economiche proprie e autonomie determinate anche dai rispettivi territori di montagna.

In conseguenza a caratteri morfologici così marcati, si sviluppò il rapporto con il mare, su cui cresceranno grandi e piccole vie di commercio, contrapposto alla realtà quasi soffocante della terra, sulla quale in ogni caso i Liguri organizzarono la loro civiltà.

La visione che Genova offriva dal mare era più rassicurante rispetto allo scenario retrostante: come raffigurato nella Tavola, si scorgevano il Molo, la Ripa percorsa da ruscelli, il capo San Biagio, il colle di Sant’Andrea, i quali offrivano naturali punti d’approdo, mentre l’ansa circolare dell’insenatura del Mandraccio, protetta dal Molo e dal Castello, con la conformazione ad arco protetti dai colli hanno suggerito le ipotesi etimologiche sul nome di Genova da ianua, porta, o da genua, radice indoeuropea nel significato di “mascella”, “sbocco”. Fra i molti descrittori della città, un Anonimo osservatore del primo Seicento, riferendosi alla prima definizione di Jacopo Doria, indica efficacemente nella sua Relazione che “l’entrata per mare è a guisa di una gran porta, che da levante ha il molo come per uno stipite e per l’altro ha da ponente il famoso scoglio della Lanterna…questa foggia e questa forma di porta li dette forse il nome di Ianua, oggi Genova”.

Sulla tavola illustrata è rappresentata la parte orientale dell’anfiteatro naturale riparato dal monte Peraltro, propaggine che separa la Valbisagno (visibile alle spalle del sito) dalla Valpolcevera. Verso levante questa dorsale digrada verso il Castellaccio, il Righi, le Chiappe, il Mirteto, Lucoli, il Colle e Sarzano e si conclude nella sottostante penisola del Molo, luogo favorevole all’insediamento per le sue possibilità di difesa. Nell’anfiteatro naturale di calcari marnosi, si eleva il Castelletto e scendono diversi corsi d’acqua che lo hanno modellato a forma di pettine, fra cui sono riconoscibili quelli di Oregina, di Boccadibò, di Santa Sabina, di San Pancrazio (o di Fossatello), di Susilia (o di Bachernia). Oltre il Molo, la ripa era alta e rocciosa e s’incuneava nella foce protetta del Rivo Torbido.

Il sito raffigurato raccoglie in sé tutte le caratteristiche per diventare un porto importante, con il Molo che lo riparava dallo scirocco e dal libeccio e la corona montuosa dai venti settentrionali. Oltre a ciò, i numerosi corsi d’acqua protendevano rive verso il mare, formando arenili adatti all’alaggio delle imbarcazioni e fornendo acqua dolce, mentre dalla collina del Castello si aveva una buona visibilità tra il promontorio di Portofino e capo Noli, dal momento che l’approdo è collocato proprio al centro della costa ligure.

Genova, émporion

Come si è anticipato, in corrispondenza del sito si aprivano i più facili valichi appenninici, utilizzati fin dalla preistoria, che permettevano di raggiungere la Pianura Padana e la piana (oggi di Alessandria) che si distende verso il mare. Il porto svolgeva un ruolo di smistamento delle merci provenienti dal mare e da e verso l’entroterra, trovandosi lungo la cosiddetta rotta tirrenica, che dal mar Ionio (tramite lo stretto di Messina) risaliva il mar Tirreno e, attraverso il mar Ligure, giungeva fino alla Gallia meridionale. Riferendosi a definizioni già di Posidonio e di Artemidoro, Strabone definisce più volte la città quale “emporio dei Liguri”, trattando dei rapporti commerciali intrattenuti con il popolo ligure che occupava i monti, il quale si nutriva delle carni delle greggi, di latte e di una bevanda d’orzo. Dai boschi essi ricavavano tronchi adatti alla costruzione di navi, fornivano cavalli e muli, tuniche, pelli e miele, ricevendo nello scambio olio d’oliva e vino italico, mentre possedevano in abbondanza l’ambra, importata tramite le vie terrestri.

Genova sviluppò, già in questo periodo, la funzione di empòrion, luogo destinato a collegare i traffici marittimi che risalivano lungo le coste con le vie di penetrazione della costa verso l’interno.

L’oppidum

Traffici terrestri e traffici marini hanno perciò caratterizzato il luogo in epoche remote, testimoniati da reperti archeologici come i numerosi frammenti di ceramiche etrusche e greche ritrovate nell’oppidum, accanto ad altre di produzione locale, a segnalare le caratteristiche di scambio cosmopolita del sito e non solo di “emporio dei Liguri”, come ricordato da Strabone. Gli oggetti presentati alla mostra del 2004, come ciottoli utilizzati come percussori e lisciatoi, gocce di fusione di metalli e scarti, distanziatori da fornace e un modello per realizzare fibule, testimoniano, inoltre, la produzione locale e la vivace attività artigianale.

La fondazione di un oppidum è determinata dal commercio, ma legata nell’origine ad agglomerati agricoli preesistenti e consolidati su una rete di scambi. Nell’analisi dei reperti si intravede una società articolata e composita, impiegata in attività produttive e commerciali, che colloca un ceto medio di agricoltori e imprenditori, con artigiani e commercianti, a fianco di un gruppo più elevato, composto da locali o, più probabilmente da stranieri residenti, definibili come “coloni”, in grado, come vedremo, di procurarsi oggetti di lusso a scopo ornamentale e decorativo.

Il Castelliere

Sull’altura di Castelletto è, di conseguenza, rappresentato nella tavola un castelliere, abitato di appoggio locale e prima caratteristica forma di insediamento del popolo ligure in posizione arroccata, dominante e di difficile accesso, con un’economia basata, pertanto, sull’agricoltura e integrata dalla pastorizia e dalla raccolta. Posizionati sulle alture allo scopo di dominare i territori vallivi e le vie di crinale, i castellieri erano insediamenti caratterizzati da prime strutture terrazzate con mura a secco. Il toponimo del Castelletto genovese richiama all’ipotetica fondazione di un castelliere che, similmente agli altri insediamenti liguri dell’epoca, poteva essere un centro di distribuzione che si trovava al termine di un percorso di crinale, dove avvenivano scambi e dove si effettuava il controllo delle comunicazioni. Su tale organizzazione preesistente si è probabilmente generato l’oppidum.

Durante l’epoca rappresentata, nell’insenatura del Mandraccio approdavano navi greche ed etrusche per intrattenere relazioni commerciali con i Liguri e dare impulso alle attività manifatturiere e soprattutto mercantili: dal Mediterraneo arriva vino e vasellame, come ceramiche figurate greche, od oggetti artistici legati a funzioni religiose. Agli empòria si sostava per acquistare e vendere e in questo modo il carico della nave si modificava in continuazione.

Inoltre, la nascita di un insediamento era legata, oltre alle funzioni commerciali, agli aspetti religiosi determinati dalla necessaria sacralità del luogo, così che la dimensione religiosa degli empòria era strutturalmente decisiva.

Documentazioni archeologiche

Per quanto riguarda le fonti emerse dagli scavi nel corso degli ultimi trent’anni (ndr: l’articolo è del 2005 e si riferisce ai trent’anni antecedenti), sul colle di Castello, sperone roccioso proteso sul mare e di naturale forma ellittica, sono state ritrovate strutture terrazzate che seguivano la morfologia dell’altura, là dove il colle era meno ripido, per poter spianare e utilizzare lo spazio. Una poderosa cinta muraria è emersa in vari punti, con una doppia cortina che poteva essere utilizzata per la rampa d’accesso; addossata alla cinta è apparsa la base di una torre quadrata con probabile funzione di faro, a causa della grande quantità di ceneri ammassate all’interno, e basi di costruzioni a pianta rettangolare, con funzioni abitative e artigianali.

Le località prescelte in Italia per questo tipo di espansione avevano caratteristiche comuni e si trattava di aree elevate presso fiumi, isole, istmi, facilmente difendibili dalla parte del mare e della terraferma, in prossimità di vie di comunicazione e di terreni che rendessero possibile il trapianto di colture e metodi di coltivazione già sperimentati e ottenibili anche per la relativa uniformità del clima della costa italiana. Nondimeno l’entroterra ligure era inserito in un sistema agrosilvopastorale già dal Bronzo antico, con colture differenziate che privilegiavano cereali e leguminose.

Le città fondate come approdi ed empòrion, costituirono una rete di città-stato che non riuscì mai ad unirsi in confederazioni forti e alleate, determinando una debolezza che le fece cadere in seguito, ad una ad una, sotto il dominio romano. Tra la fine del IV e il III secolo a.C. l’abitato incorse in una forma di abbandono che le fonti fanno risalire alla distruzione operata da Magone nel 205 a.C. e alla successiva occupazione dei Romani dell’area pianeggiante a ponente della collina, con la fondazione del castrum. Genova si trovò in quell’area del Mediterraneo occidentale dove convergevano gli interessi dei Cartaginesi e dei Romani ed era destinata perciò a soccombere. Tuttavia, è possibile ipotizzare che la città fosse alleata di Roma già da prima e prescelta come base navale e punto d’appoggio per la conquista della pianura Padana.

La Necropoli

Oltre agli scavi dell’oppidum, durante sistemazioni dell’inizio del secolo scorso sono emersi anche quelli di due necropoli di notevole estensione, una situata fra la chiesa di Santo Stefano e Piazza De Ferrari sull’antico colle di Sant’Andrea (in quell’occasione spianato a causa della sistemazione urbanistica della città) e l’altra sotto Porta Soprana. Sparse nell’area sono emerse tombe che attestano l’usanza del rito della cremazione e del tipo “a pozzetto”. Anche in questo caso la catalogazione dei diversi reperti ha offerto un quadro descrittivo più vario e le differenze con le tombe a cassetta tipiche del popolo Ligure sono risultate notevoli: si tratta di pozzi chiusi da lastre di pietra, che contengono le ceneri e il corredo del defunto. Lo stesso corredo sembra insistere sugli elementi di arredo del simposio, destinato ad entrambi i sessi come era consuetudine etrusca, oltre che sugli ornamenti personali, rispecchiando un benessere generale della popolazione o, perlomeno, di quella riferita alle sepolture. Le tombe presentano una coerenza culturale anche nella scoperta della deposizione, in alcune, di un mazzo di mirto, che ha lasciato un’impronta sulla superficie del vasellame di bronzo. La pianta, tipica della vegetazione mediterranea, era in Grecia collegata al culto dei morti, sacra alle divinità protettrici delle donne e a Dioniso.

Conclusioni

Nella fondazione dell’oppidum genovese l’archeologia ha permesso di individuare una componente etrusca maggioritaria, anche se i reperti mostrano tracce di altre etnie con elementi indigeni, celti e greci: in ogni caso la lingua scritta utilizzata era l’etrusco e l’organizzazione economica corrispondeva a quella altotirrenica. La sua costruzione trova riscontro, inoltre, nelle scelte coerenti e programmate determinate all’epoca per le nuove fondazioni: come accadeva per gli insediamenti Fenici e Greci, si può supporre che una forma di “sinecismo etrusco” possa aver acquisito il territorio costiero, escludendo le terre montane appenniniche che erano dominate e controllate dal popolo ligure, anche se diviso in tribù e non organizzato in confederazioni.

Si può più facilmente affermare che, fin dal termine del VI secolo a.C., sulla collina di Castello sorgeva l’oppidum ricordato dagli storici di età romana, dove si era stabilito un nucleo di Etruschi che controllavano l’empòrion e avevano introdotto la scrittura, nell’ esigenza di separare e specializzare quelle attività che oggi sarebbero definite “secondarie” e “terziarie”, e che si estendevano dall’amministrazione alla produzione artistica, ma soprattutto all’attività di mercato. A Genova le imbarcazioni giungevano per scambiare merci, in un percorso marittimo che conduceva dall’Etruria alle colonie greche della Francia meridionale: è piuttosto evidente, soprattutto alla luce dei reperti archeologici, che le rotte non tagliassero attraverso Capo Corso ignorando la costa ligure, ma che sostassero nei diversi scali, situati allo sbocco di importanti vie di penetrazione verso l’interno (come Genova, la foce del Magra, Chiavari e Rapallo, Pietraligure e Albenga) che si incontravano lungo la navigazione costiera. Anche la necropoli di Chiavari testimonia di traffici e relazioni culturali altotirreniche già dall’VIII-VII secolo (ben tre secoli prima rispetto a quelli raffigurati nel disegno qui presentato), con una diffusione della metallurgia del ferro proveniente, con ogni probabilità, dalla vicina isola d’Elba.

(* è stata titolare di moduli di insegnamento presso le cattedre di Metodologia della Ricerca Storica, Teoria e Metodo della Geografia e Didattica della Geografia, Geografia del turismo sostenibile e, attualmente, del Laboratorio di Didattica della Geografia -DISFOR, Scienze della Formazione, Università di Genova)

BIBLIOGRAFIA (riferita al 2005 anno della pubblicazione)

Alcune opere di carattere generale sulla Storia di Genova:

LAMBOGLIA N., Liguria romana. Studi storico-topografici, Rivista Studi Liguri, I, Alassio 1939, pp.193-242;

FORMENTINI U., “Genova nel basso impero e nell’alto medioevo”, in Storia di Genova dalle origini al tempo nostro, Ist.per la Storia di Genova, II, Milano, 1949;

DE NEGRI T.O., Storia di Genova,Giunti Martello, Milano,1968;

POLEGGI E., CEVINI P., Genova, Laterza, Bari, 1981;

MELLI P, PASQUINUCCI M., “Prospettive di ricerca a Genova e nel suo territorio”, Atti del Convegno internazionale di studi Postumia. Storia e archeologia di una grande strada romana alle radici dell’Europa”,Cremona, 13-15 giugno 1996, Cremona 1998, pp. 417-433;

MELLI P. “Genova: il grande porto del Tirreno”, in Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa, Catalogo della mostra, Cremona, Santa Maria della Pietà, 4 aprile 26 luglio 1998, Milano 1998, pp.433-439;

ANGELI BERTINELLI, M.G., “Genova, fra Liguri e Romani, nell’antichità”, in Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, a cura di PUNCHUH D., Società Ligure di Storia Patria, Genova 2003, pp.35-109.

Le fonti letterarie greche e latine relative alla città sono raccolte in:

Fontes Ligurum et Liguriae antiquae, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s., XVI, (1976), pp. 360368.

Studi geografici sulla città sono stati compiuti da:

BAROZZI P., Genova, lo sviluppo topografico, Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze Geografiche, Genova, 1993.

I risultati degli scavi e dei diversi studi archeologici sono raccolti in:

DE MARTINIS R. e SPADEA G., a cura di, I Liguri. Un antico popolo europeo fra Alpi e Mediterraneo, Skira, Genova, 2005.