Prosegue la serie di articoli di Giorgio ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.

di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

Come si è già visto parlando di governo locale e di partecipazione popolare alle scelte amministrative, con l’avvento della Repubblica Democratica e la successiva adesione all’Impero Napoleonico il nostro territorio sperimentava nuove concezioni d’organizzazione sociale.

Sono molti gli studiosi che indicano in questa novità una delle tracce più evidenti di quella rivoluzione che attraversò l’intera Europa e segnò fortemente i luoghi dove noi oggi viviamo. Stava emergendo infatti una forma di eguaglianza mai vista prima, espressa in una nuova forma giuridica che poneva il singolo cittadino come perno ed elemento fondante della comunità.

Un’appartenenza che si rendeva visibile in una stratificazione sociale inedita, in cui la borghesia risultava determinante e vera protagonista nella formazione del nuovo concetto di aggregazione sociale. La caduta dell’aristocrazia d’antico regime trovava una nuova formula nell’eguaglianza giuridica tra tutti i cittadini, che erano di fatto i veri nuovi protagonisti della costruzione del loro prossimo futuro: tutti gli atti pubblici del periodo portavano, a sigillo di ogni delibera, la dicitura “Libertà, Uguaglianza, Fratellanza”. Era l’affermazione della rivoluzione borghese nel suo periodo nascente e più vigoroso.

Col concetto di ‘stato civile’ si apriva un dibattito che giungerà sino ai nostri giorni, in cui le parole chiave erano ‘famiglia’, ‘matrimonio’, ‘divorzio’.

Per giungere a questa applicazione pratica erano necessarie nuove istituzioni pubbliche, vale a dire le anagrafi. Fu un percorso lungo e discontinuo, ma inarrestabile. In questo nuovo quadro di riferimento si faceva anche spazio, sia pure tra mille difficoltà, la figura della donna, ed emergeva un’occasione inevitabile per affrontarne il ruolo e i diritti. Possiamo qui ricordare la data del 10 aprile 1798, quando la chiesa di Nostra Signora della Valle – San Marco venne trasformata in Circolo Costituzionale, un luogo per tenere conferenze e incontri per costruire “questo nuovo spirito pubblico”. Tra gli eventi che vi si tennero ritroviamo quello promosso dalla chiavarese Marina Garibaldi con le sue riflessioni per l’emancipazione delle donne.

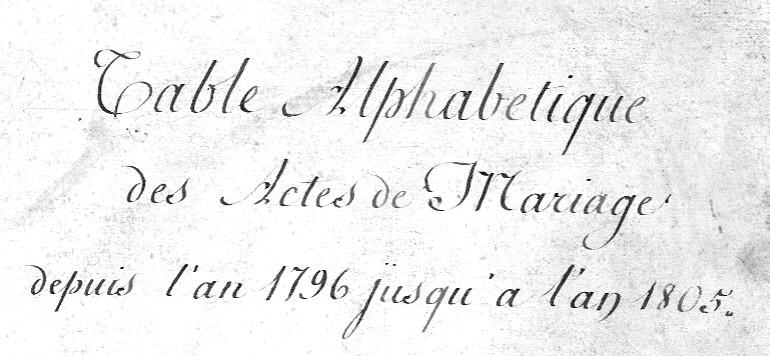

Il grande cambiamento avvenne sin dal 1806 con l’introduzione del nuovo Codice Civile Napoleonico, che sancì l’istituzione delle prime anagrafi, cioè la tenuta di appositi registri pubblici di nascite, matrimoni e morti. Sottratto al sacramentale ecclesiastico, il matrimonio diveniva così una pratica pubblica e civile, in cui il consenso veniva richiesto direttamente ai contraenti, e cadeva definitivamente la pratica diffusa della promessa di matrimonio, fatta davanti ad un prete e spesso in l’assenza dei contraenti.

La caduta dell’impero Napoleonico e la successiva fase di restaurazione vide la cancellazione dei primi sistemi organizzativi dello stato civile. La svolta successiva fu, con l’applicazione del Regio Decreto 31 dicembre 1864, l’apertura, ancora non obbligatoria, degli uffici di anagrafe. Il passaggio definitivo e obbligatorio sarà in occasione del secondo censimento generale previsto nel 1871. Da questo momento le indicazioni sperimentate cinquanta anni prima con il sistema napoleonico divennero forma portante dello Stato Civile italiano. Il Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, in vigore dal 1° gennaio 1866, ne affermò definitivamente l’applicazione.

A Chiavari e in tutti i comuni del Circondario si avviarono tutte le procedure per garantire ad ognuno il pubblico diritto alla residenza, la cittadinanza, affermandone il ruolo attivo nella nostra comunità. Dopo diversi secoli cadevano definitivamente gli “Stati delle Anime” divenuti obbligatori con l’introduzione del Rituale Romano del 1614. Secondo quelle norme post- tridentine i parroci erano tenuti a compilare tutti i dati anagrafici e religiosi dei parrocchiani, le professioni e le proprietà (quest’ultimo dato era necessario per calcolare la decima fiscale da versare alla parrocchia).

Presso gli Archivi Comunali sono ancor oggi conservati i dati ordinati secondo le normative del tempo e rilevati durante il secondo censimento del 1871. Nel successivo rilievo del 1881 si giungeva all’applicazione dei Registri per formare i Fogli di Famiglia e di Convivenza. Questi ultimi permettono una ricerca a partire dall’articolazione del sistema viario del tempo, naturalmente con la toponomastica in corso in quegli anni. Ogni foglio di famiglia aveva un proprio numero d’ordine, seguito dai dati biografici del cittadino e dai suoi movimenti sul territorio con le nuove destinazioni che venivano trasmesse agli altri comuni dove il soggetto censito prendeva residenza. L’anagrafe stabiliva quindi dati certi, aggiornati in ogni spostamento che caratterizzava la vita sul territorio. Nel tempo, ad integrazione dei nuovi diritti, in particolare quello di voto, nasceranno gli “uffici elettorali”, altro passo fondamentale per le nostre garanzie civili. Gli uffici predisponevano “le liste elettorali” consacrando il diritto al voto, che col passare del tempo e la conquista del voto alle donne, si aggiornarono con le nuove liste femminili.

Un cammino lungo e irto di difficoltà, ma segnato dal presupposto storico di “Libertà, Uguaglianza, Fratellanza” che dopo la Rivoluzione Francese ne caratterizzò i primi passi.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)