Prosegue la serie di articoli di Giorgio ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.

di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

Tra le iniziative che testimoniano la volontà di collaborare alla costruzione dello stato unitario dovremmo senz’altro collocare il Congresso degli Scienziati. Lo conferma lo stesso gruppo fondatore, che sin dall’inizio propose di dar vita ad un’iniziativa che permettesse l’incontro e il dibattito tra gli studiosi italiani. Una sorta di Risorgimento fondativo del sapere nazionale, un punto d’orgoglio nella proposta dei nostri massimi scienziati che supportavano così la nascita dell’Italia.

Questo tema unitario fu riconoscibile sin dalla prima edizione in Pisa nel 1839, da cui si passò a Torino, Firenze, Padova, Milano e Napoli, una successione di sedi di grande significato culturale e scientifico ora unite nello studio e nella ricerca.

Al termine di ogni evento, dopo la lettura degli atti, si passava a indicare la sede successiva, pratica questa dettata dallo statuto che regolava il congresso: “Avanti lo scioglimento della Riunione, da tutti i membri italiani costituiti in adunanza generale, si procederà col mezzo di schede, ed a pluralità assoluta di voti, alla scelta della città ove tenere la Riunione dopo due anni”. Al termine della riunione di Napoli gli scienziati, “italiani” ante litteram, votarono Genova come sede dell’iniziativa prevista per il mese di settembre del 1846.

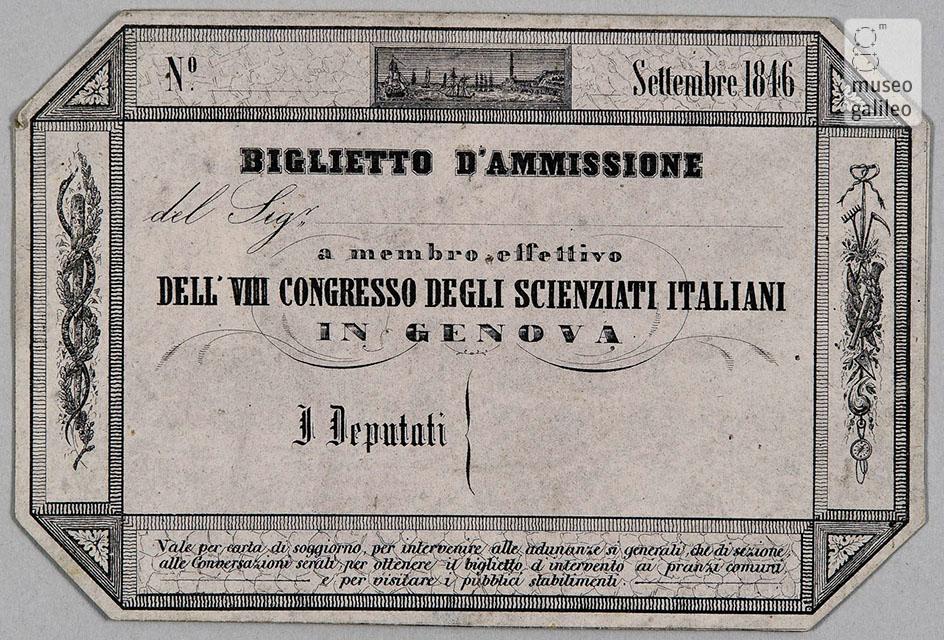

La città si preparò al suo meglio per accogliere gli studiosi. Il comitato organizzatore scelse il periodo compreso tra il 14 e il 29 settembre come il migliore per ospitare i mille e sessantadue scienziati iscritti all’assise.

Gli atti dell’intero Congresso, stampati dall’editore Genovese Ferrando, ci permettono di rivivere l’intero percorso delle diverse commissioni di studio presenti. Scorrendo le primissime pagine è possibile conoscere il gruppo dirigente del congresso: il presidente, designato da Re Carlo Alberto, era il genovese Marchese Antonio Brignole Sale; con lui operavano due assessori, il primo dei quali era il chiavarese Gio.Cristoforo Gandolfi, già sindaco di Chiavari, dove nacque nel 1787, di professione avvocato e profondo studioso di scienze naturali e agrarie.

Gandolfi si era trasferito con la propria famiglia in Genova nel 1834 perché nominato bibliotecario della Reale Università. Qui, da subito riconosciuto come valente studioso, fu ritenuto all’altezza di ricoprire l’importante incarico assegnatoli dal Brignole Sale. Sfogliando gli atti ritroviamo l’elenco delle tante delegazioni e accademie presenti. Tra queste la Società Economica di Chiavari, rappresentata al convegno da Gian Filippo Sage, Domenico Questa e Filippo Podestà.

Gli scienziati accreditati per il Congresso operavano suddivisi nelle nove sezioni di studio: Agronomia e tecnologia, Fisica e matematica, Chimica, Zoologia, Anatomia comparata e fisiologia, Botanica e fisiologia vegetale, Geologia e mineralogia, Geografia e archeologia, Medicina, Chirurgia e anatomia. Tra tutte queste sezioni possiamo rilevare la presenza di ben ventuno chiavaresi.

Vediamone alcuni: Alberto Bancalari era professore di Fisica presso la Reale Università di Genova, Stefano Bancalari era un affermato chirurgo che da tempo sperimentava nuove attrezzature per migliorare gli interventi. Gerolamo Bolasco partecipava come inviato e coordinatore di diverse ricerche attuate dalla Società Economica; Giacomo Bixio era rappresentate della Società di Agricoltura di Lione e Stoccarda e membro dell’Académie des Sciences, fondatore degli Annales forestières, e nel governo di Luigi Napoleone ricoprì poi brevemente la carica di ministro dell’Agricoltura e Commercio. Il canonico Bartolomeo Borzone partecipava come sacerdote della cattedrale di Nostra Signora dell’Orto: si rammenti che nel complesso della Cattedrale era già attivo un centro studi con attrezzature per esperimenti scientifici e un punto di rilievo meteorologico. Il seminario di Chiavari era nato infatti nel 1828, e nelle sue aule si attivò subito un “gabinetto di fisica”. Successivamente, nel 1884, venne costruita la torretta per il rilievo dei dati meteorologici e sismici.

Tra gli iscritti al Congresso di Genova, il dottore chirurgo Alberto Botti era ritenuto un innovativo studioso operante presso il nosocomio genovese di Pammatone, da diversi secoli legato all’Ospedale chiavarese di San Cristoforo in Capo Borgo. Altro nostro concittadino presente era Sebastiano Botti, Socio della prestigiosa Accademia di Scienze. Segretario della sezione congressuale dedicata alle comunicazioni di geografia e archeologia era il chiavarese Giobatta Gandolfi, assessore dell’Economica di Chiavari, noto e stimato per aver eseguito importanti ricerche. Nel 1846 Agostino Mongiardini partecipò al congresso genovese da Vicepresidente della Società Economica; nel 1849 ne divenne il Presidente, e per comprendere la sua sensibilità ai temi del progresso scientifico si può rileggere la relazione che tenne in Chiavari il 3 luglio. L’occasione era la premiazione per l’esposizione annuale dell’arte e mestieri, e nel suo discorso il Mongiardini trattò la necessità d’ammodernare il territorio e di dotare di corsi scolastici l’intero Circondario.

Furono ventuno gli scienziati chiavaresi che parteciparono ai lavori del 1846, e che vi portarono il contributo del grande fermento innovativo che aveva coinvolto la nostra comunità: Chiavari viveva da protagonista il rinnovato e crescente ruolo culturale e sociale della scienza e del sapere.

Il vero impulso a tanta crescita lo si dovette alla Società Economica cittadina, che favorì lo sviluppo degli scambi culturali e scientifici, e mise a disposizione risorse, strutture, spazi e quanto occorreva a questi giovani intellettuali e scienziati per sperimentare e praticare le nuove idee e conoscenze.

Nella precedente edizione napoletana, al momento del voto che avrebbe poi visto prevalere Genova, i marchesi Camillo e Francesco Pallavicino insieme a Lorenzo Pareto si erano dati un gran daffare per far ottenere alla loro città la prestigiosa nomina a sede dell’ottavo congresso. Qualcuno scrisse che “nelle aule del congresso gli animi si infiammarono da ambo le parti alla relazione di Cesare Cantù sulle strade ferrate italiane”, e descrisse gli «arieti che daranno di cozzo contro le barriere elevate tra fratelli e fratelli”.

Quella linea ferrata arrivò pochi decenni dopo, da Torino a Genova e poi via lungo le Riviere fino a raggiungere Chiavari. Gli scienziati che infiammavano il dibattito discutendo sui nuovi “arieti che daranno cozzo contro le barriere” prendevano la scena. Nel tempo nuovo in cui tutto cambiava si iniziavano ad apprezzare le tante scoperte, le novità culturali e pratiche.

Scendeva in campo la rivoluzione degli scienziati, e ventuno di loro erano di Chiavari.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)