di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

Sono passati pochi giorni dal mesto pellegrinaggio al cimitero monumentale di Chiavari, un rito vissuto con attenzione per il rispetto dovuto ai nostri cari, ma anche un’occasione di riflessione su questo luogo e la sua storia.

Il tutto prende avvio durante il periodo “francese”, quando Chiavari era importante sede del Dipartimento degli Appennini. Fu questa autorità che inviò a tutti i comuni del Circondario il documento di riforma dei “campi santi”. La circolare dettò le regole che vietavano definitivamente le sepolture all’interno delle chiese, cappelle e locali pubblici chiusi, così come nei cimiteri posti all’interno delle aree urbane o nei centri abitati. Il documento regolava, secondo norme d’igiene pubblica, il modo di realizzare le tumulazioni, prescriveva misure e modi per comporre le salme e i tempi per le traslazioni negli ossari. Le autorità chiavaresi applicarono il decreto Prefettizio in data 6 giugno 1808. Le norme derivavano però dall’editto di Saint-Cloud, promulgato da Napoleone sin dal 1804; con questo provvedimento la gestione dei cimiteri esistenti veniva tolta alla giurisdizione della Chiesa ed affidata alle autorità pubbliche civili.

Seguì un lungo periodo di transizione. Sin da subito non si realizzarono più sepolture all’interno delle chiese, ma proseguì l’uso dei cimiteri pertinenziali per le parrocchie collinari sino alle nuove costruzioni. Il municipio si mise alla ricerca di una specifica area per la progettazione del nuovo cimitero urbano nella zona, allora periferica, di Ri Basso; l’area entrò in uso da subito, ma senza una reale razionalizzazione degli spazi cimiteriali.

Il 25 aprile del 1890 si realizzò un primo progetto su disegno dell’architetto Partini. Nel corso dei due anni precedenti si era attivato un prestito civico per finanziare l’opera. L’incarico a Partini venne formalizzato nel gennaio del 1892, ma il 20 maggio dello stesso anno venne notificata al Comune la formale rinuncia dell’architetto a realizzare l’opera. A seguito della rinuncia di Partini il grande progetto del Cimitero cittadino venne affidato all’architetto milanese Gaetano Moretti, già direttore dell’Opera del Duomo.

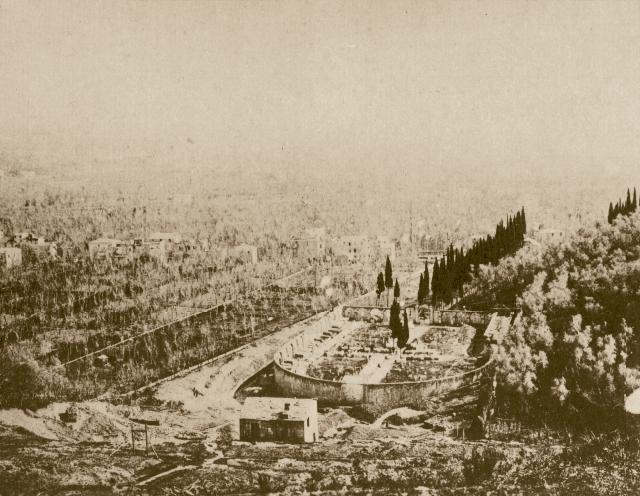

Ci volle ancora più di un anno per essere operativi; l’architetto milanese predispose uno specifico piano per realizzare “la necropoli di Chiavari”; il termine richiama una visione antica, che il progettista riusa per realizzare una vera città, con viali e piazzuole, al centro la monumentale scalinata con la cappella, sotto le catacombe, la retrostante collina con le cappelle famigliari.

Il municipio procedette all’incarico per consegnare i lavori, la gara fu vinta dalla ditta fiorentina Fratelli Sandri che si aggiudica il lavoro con un primo avvio del cantiere il 15 dicembre del 1893. Dopo quattro anni il giudizio su quanto realizzato è fortemente negativo, il Moretti segnala la scarsa qualità dei materiali e l’insufficiente lavoro svolto. Il 21 maggio 1897 si giunge ad un arbitrato che risolve il rapporto con l’impresa Sandri.

Quello che oggi possiamo vedere realizza il progetto esecutivo del Moretti: il grande varco d’ingresso si presenta come una vera porta d’accesso a questo luogo di riposo. L’opera conferma il concetto dell’accoglienza e dell’accesso alla città del cordoglio, la necessità di garantire quiete ai concittadini che ci hanno lasciato per il riposo eterno. Il grande viale d’accesso è studiato per diventare un cammino di raccoglimento verso il luogo della pace e del silenzio. In coerenza con questa scelta venne qui realizzato il “Parco della Rimembranza”: era terminata la Prima guerra mondiale, ed un albero di cipresso fu messo a dimora, a futura memoria, per ogni soldato caduto.

La visione architettonica del Moretti e la costruzione reale di questo spazio-necropoli renderanno immediato il contributo di tanti artisti, chiamati con le loro opere a realizzare monumenti funebri, abbellimenti e composizioni plastiche per sottolineare il cordoglio e coltivare la memoria degli estinti. Qui lavorarono i massimi artisti della Chiavari di primo Novecento, nel cimitero si possono osservare statue ed opere del Brizzolara, di Roberto Ersanilli, Francesco Falcone, Carlo Filippo Chiaffarino.

Tutto ciò non è casuale: il momento storico e la progettazione del Moretti favorirono quella che oggi definiamo “monumentalità”, una bellezza che qui riconosciamo, così come in altri cimiteri con la stessa destinazione, da Staglieno a Lavagna. Statue in marmo, bronzi e vetrate artistiche, mosaici e decorazioni sono favoriti dai diversi interventi architettonici che realizzano un tutt’uno con le singole cappelle di famiglia, originale e naturale mezzo di presenza e rappresentanza della Chiavari borghese del tempo. La Chiavari tra Otto e Novecento seguiva i dettami delle nuove norme compositive e architettoniche, di cui ritroviamo le tracce nei viali e corsi che ampliarono la città; gli stessi segni li rileggiamo puntualmente nel cimitero urbano del Gaetano Moretti.

Il grande architetto riposerà dopo la sua morte nel luogo che lui stesso progettò, per essere sepolto con la sua “dilettissima”, l’amata moglie Candida Bacigalupo; ma prima, alla scomparsa di quest’ultima, convolò a nuove nozze con la di lei sorella, Maria Bice. Oggi tutti e tre riposano nella cappella di famiglia, nella monumentale necropoli di Chiavari.

(* storico e studioso di tradizioni locali)