di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

La “rivoluzione industriale” cambiò in modo profondo l’intera società e l’economia europea. Gli studiosi l’articolano in diverse fasi sino alla metà dell’Ottocento, con una vera e propria scala di conquiste che trasformarono interi paesi. Una serie di innovazioni, dall’energia alle macchine, trasformarono radicalmente sia l’agricoltura che l’artigianato. Agricoltura e artigianato, che per secoli avevano contribuito allo sviluppo economico e sociale dell’intero continente si trovarono in condizione di dotarsi di nuovi materiali e mezzi di produzione.

Vediamo come queste novità influenzarono il nostro territorio, che già si era rinnovato sotto il profilo istituzionale e del governo dell’intera regione. La più grande novità era stata la fine dell’oligarchia genovese che aveva per secoli impedito ogni possibilità di crescita autonoma dei territori periferici, tra i quali spiccavano per importanza il Tigullio e il chiavarese.

Con la Repubblica Democratica Ligure e l’esperienza giacobina tutto cambia: nascono i municipi e con essi nuove e inedite forme di coordinamento del territorio. Chiavari diviene capoluogo di Dipartimento e Provincia.

In quel tempo (siamo a metà Ottocento) il Circondario di Chiavari, un ente formato da ventotto comuni, contava 64.070 abitanti (37.804 uomini e 26.266 donne), gli agricoltori erano 40.000, gli addetti all’industria tessile erano 7.780 donne e 442 uomini: numeri impressionanti se si rapportavano al totale degli abitanti.

Altra considerazione importante riguardava i lavoratori tessili; questi, inquadrati e controllati dal Magistrato della seta, istituzione oligarchica che rimase in opera sino al governo francese, ora si ritrovavano lavoratori liberi, cioè svincolati dalla corporazione, ma senza mercato. La mancanza del controllo del mercato, sotto il ferreo controllo della Magistratura, creò un vero paradosso e le migliaia di telai del Tigullio, pur producendo liberamente, non avevano più uno sbocco economico e di mercato. Ci vollero anni e una lunghissima crisi per recuperare in parte una produzione ricchissima e unica, dalle pregiate sete ai velluti, dalle tele ai lini.

Dall’archivio storico della Camera di Commercio possiamo riscontrare come la disponibilità dei primi telai con motore elettrico precedesse di molto la disponibilità di energia elettrica distribuita in modo diffuso ed omogeneo, con carenze in particolare nelle campagne dove era più alto il numero dei telai operanti. Dalle carte verifichiamo che in alcune località interessate, per esempio Lorsica, il telaio elettrificato fu ben accetto, e i lavoranti si dotarono di un palmento posizionato nel sottostante fiume, così da mettere in movimento un generatore e far funzionare il tutto.

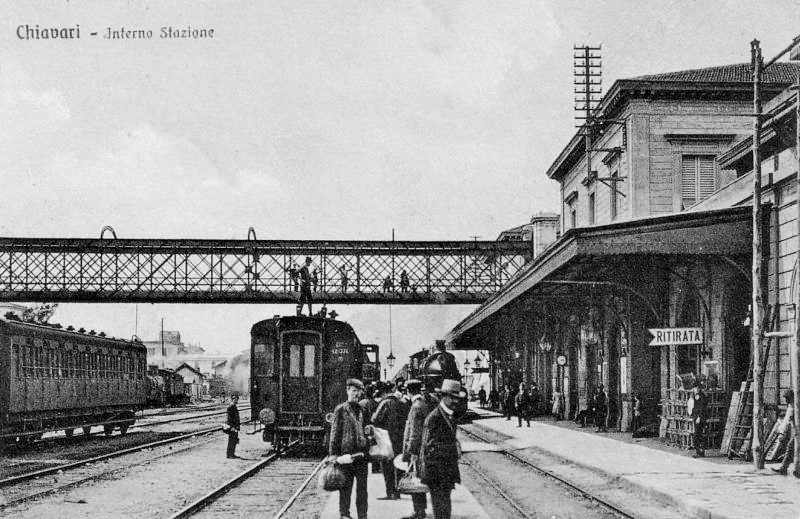

La vera novità derivante dalla “rivoluzione industriale” nel nostro territorio è l’arrivo della ferrovia, con mezzi prodotti dalle industrie genovesi, in particolare l’Ansaldo, e dalle industrie siderurgiche per i binari occorrenti. Il tutto si concretizza dopo l’ingresso nel Regno di Sardegna e il varo delle Regie Patenti del 18 luglio 1844 che autorizzavano la costruzione della Genova – Torino. Questa linea era strategica perché permetteva di raggiungere sia la Francia che la Svizzera e aprire i primi traffici su ferro verso l’interro continente europeo. Il successo fu tale da far progettare la linea litoranea Ligure e predisporre il servizio nel Tigullio, grazie alla legge 27 ottobre 1860. Il provvedimento riguardava la totalità della tratta tra Ventimiglia e Massa. Il progetto dovette davvero affrontare parecchie difficoltà, al limite dell’impossibilità, con un percorso quasi interamente in galleria e molto vicino al mare.

Nonostante queste difficoltà il primo treno raggiunse Chiavari il 23 novembre del 1868; il 25 aprile del 1870 fu la volta di Sestri Levante, e il 24 ottobre del 1874 della Spezia. Possiamo affermare che la rivoluzione industriale nel Tigullio giunse e si affermò soprattutto grazie alla linea ferroviaria. Ora tutto cambiava: si poteva telegrafare e telefonare, le linee correvano lungo le tratte dei binari garantendo questo incredibile innovativo servizio. Le foto della stazione di Chiavari si caratterizzavano per la presenza della “piccola velocità”, una zona dove i convogli potevano essere caricati e predisposti per raggiungere i mercati di distribuzione, oppure al contrario, scaricavano nel nostro territorio tutto il necessario per il commercio locale.

La linea ferroviaria aprì a nuove economie: prima fra tutte l’invenzione del turismo nel Tigullio, uno sviluppo sino a quel momento neppure pensabile, ma da allora realizzabile, ed anzi capace di determinare un successo che giunge sino ai nostri giorni.

Sono anche gli anni che vedono sorgere i nuovi poli industriali cantieristici di Riva Trigoso. Le grandi novità furono la lavorazione del ferro per gli scafi e i motori a vapore per garantire una nuova navigazione, sino a quel momento a vela. In competizione per la concessione dell’area l’industriale furono la Piaggio e il nostro Gotuzzo.

Un ultimo appunto per comprendere come questa rivoluzione cambiò tutto per sempre: un produttore locale d’attrezzature per l’agricoltura, il lavagnese Bacigalupo, intuì che i congegni per la produzione meccanica dell’olio e del vino potevano essere realizzati grazie alla siderurgia, e iniziò a costruire e ad offrire sul mercato queste nuove macchine in metallo. I congegni in ferro e ingranaggi assicuravano a parità di raccolto, sia di uva che di olive, una produzione del trenta per cento superiore, grazie alle maggiori pressioni raggiungibili con gli innovativi materiali.

Solitamente ci si riferisce alla “rivoluzione industriale” come un fenomeno che ha interessato i grandi centri industriali europei, ma credo sia utile anche ricordare come essa si realizzò nel nostro territorio e quanto profondamente lo cambiò.

(* storico e cultore di tradizioni locali)