di ANTONIO GOZZI

Sono giorni difficili, in cui tanti italiani manifestano per la fine delle sofferenze del popolo palestinese a Gaza, ma al contempo tanti cattivi maestri dei nostri giovani (tra gli altri la finta avvocata Albanese, a cui molti Comuni italiani inspiegabilmente attribuiscono la cittadinanza onoraria) difendono i terroristi di Hamas e nulla hanno da dire sul massacro del 7 ottobre, con la sua inaudita violenza su vecchi, donne e bambini decapitati, stuprati, bruciati per il solo fatto di essere israeliani ed ebrei.

Come la sinistra italiana sia incapace di prendere le distanze da queste posizioni, ed in particolare da quelli che vorrebbero trasformare il 7 ottobre nel nuovo 25 aprile, e che in testa ai cortei portano striscioni inneggianti a quella data di massacri orrendi come a un momento di resistenza è inspiegabile, se non con la drammatica vocazione minoritaria della sinistra italiana stessa. Ma non è questo l’argomento che voglio trattare oggi.

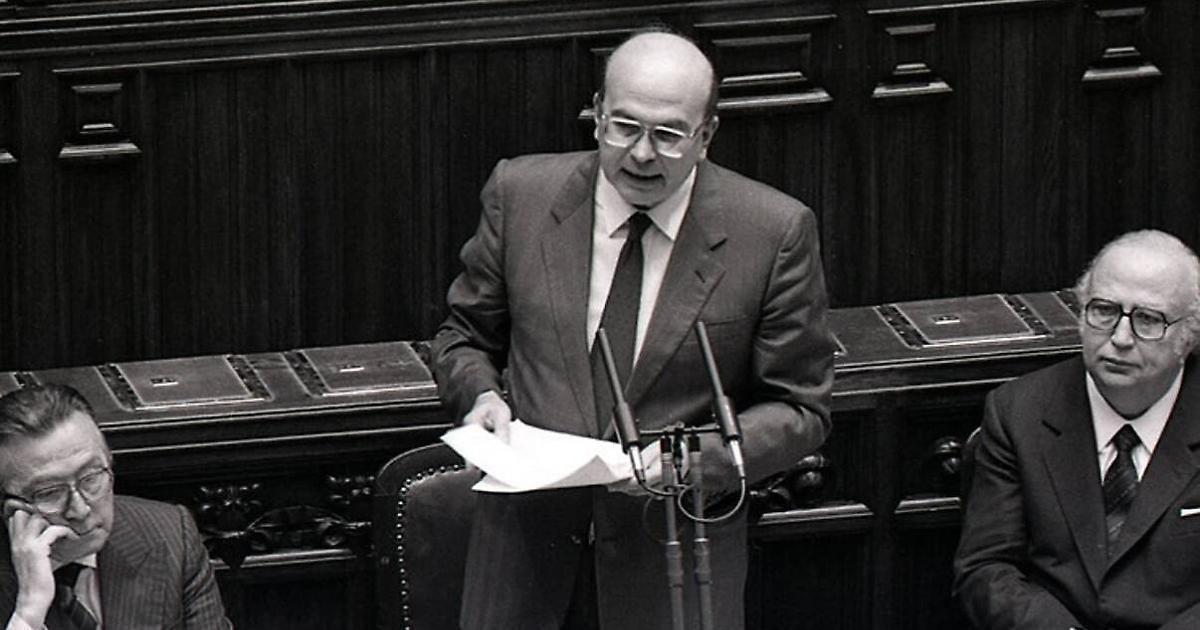

In questi giorni difficili la Fondazione Craxi ha avuto il coraggio di mandare in onda la prima di un cortometraggio sulla notte di Sigonella, un passaggio difficilissimo per l’Italia e per la sua politica estera e di sicurezza, da cui emerge la grandezza di Bettino Craxi Presidente del Consiglio.

La “notte di Sigonella” è stata un episodio importante della storia politica italiana, avvenuto esattamente quarant’anni fa, tra l’11 e il 12 ottobre 1985. È diventato un simbolo della difesa della sovranità nazionale da parte dell’Italia.

L’evento si colloca all’interno della crisi innescata dal dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, sequestrata da un gruppo di quattro terroristi appartenenti ad una frazione estremista delle organizzazioni palestinesi. Durante il dirottamento fu assassinato e gettato in mare dai terroristi un passeggero statunitense disabile, Leon Klinghoffer, ucciso per il solo fatto di essere ebreo.

I terroristi avevano preso il controllo della nave e vi era un rischio fortissimo per la vita dei 400 passeggeri, prevalentemente italiani.

Craxi, allora Presidente del Consiglio, e Giulio Andreotti, Ministro degli Esteri, decisero di gestire la crisi con le armi della politica e delle loro relazioni internazionali, in particolare i rapporti storici di Andreotti con il mondo arabo e l’amicizia di Craxi con Yasser Arafat, il capo dell’OLP (l’organizzazione per la liberazione della Palestina).

Dopo giorni difficilissimi, grazie alla mediazione dell’Egitto e dell’OLP, i dirottatori si arresero, liberarono la nave e ottennero di lasciare l’Egitto su un areo egiziano con la promessa di non essere arrestati.

Gli Stati Uniti, guidati dal Presidente Ronald Regan, intercettarono l’aereo egiziano con i caccia della US Navy, e lo dirottarono forzatamente verso la base Nato di Sigonella in Sicilia senza preventivamente consultare il Governo italiano.

A bordo c’erano i quattro terroristi e Abu Abbas, capo della fazione estremista palestinese, ritenuto da molti l’organizzatore del sequestro e figura molto ambigua.

Arrivati a Sigonella il Governo italiano rifiutò di consegnare i dirottatori agli americani. Ne seguì un confronto armato, che non sfociò però nella violenza, tra forze speciali italiane, Carabinieri e Polizia, e le forze speciali americane, Delta Force e Navy Seals. Per alcune ore ci fu una tensione altissima, con militari italiani e americani che si fronteggiavano con le armi spianate sulla pista dell’aeroporto.

Craxi riuscì a far prevalere la sovranità italiana, ordinò che i dirottatori fossero arrestati e processati in Italia poiché il reato era avvenuto su nave italiana in acque internazionali. Gli Usa furono costretti a cedere, anche se chiesero per molto tempo l’estradizione dei terroristi in America.

Perché dico che quella vicenda fu così importante e dimostra la grandezza di Bettino Craxi?

La grandezza dell’uomo e dello statista fu nel resistere alle pressioni dell’alleato americano senza sconfessare il rapporto con gli Usa e con l’Occidente, e confermando la sua storica amicizia con Israele e con il suo diritto ad esistere, ma contemporaneamente affermando l’importanza del mondo arabo e dei rapporti dell’Italia con quel mondo, e il diritto dei palestinesi ad avere una patria a condizione di abbandonare la lotta armata incapace di ottenere risultati.

Era la linea che si impose a livello internazionale e che ancor oggi passa sotto il nome di “due popoli due stati”.

Dopo quarant’anni la posizione di Craxi è di straordinaria modernità e indica ancora la via. Rappresenta perfettamente quello che deve essere la nostra politica estera e il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo: il ruolo di una grande nazione che cerca la pace e la sicurezza, e che è capace come nessun altro di costruire un rapporto empatico con i popoli e con le nazioni del Nord Africa e del Medio Oriente.

L’importanza del Piano di pace Trump-Blair sta esattamente in questa visione, con l’assenso di moltissimi paesi arabi e islamici e con il consenso anche dell’Autorità nazionale palestinese (ANP, l’erede dell’OLP di Arafat) i cui esponenti sono stati progressivamente eliminati da Gaza, anche con assassinii e uccisioni violente, dai tagliagole di Hamas che volevano essere i soli a controllare Gaza e a gestire l’immensa mole di aiuti internazionali convertiti in gran parte in missili ed armi. La loro linea era “dal fiume al mare” e teorizzava la scomparsa dello Stato di Israele.

Questo slogan, ‘dal fiume al mare’, purtroppo risuona ripetutamente nelle piazze italiane e del mondo occidentale, e non so se chi lo scandisce nei cortei si renda conto che questo slogan prevede la cancellazione di Israele; che quanto è avvenuto dopo il 7 ottobre è una guerra terribile, con tutte le conseguenze di sofferenze umane indicibili che una guerra terribile porta sempre con sé; una guerra, però, voluta e iniziata dai tagliagole di Hamas al soldo dell’Iran, che con altri tagliagole come Hezbollah e Houthi, oggi tutti sconfitti o in grave difficoltà, volevano solo la scomparsa di Israele e sono di fatto la principale causa delle sofferenze del popolo palestinese.

Il Piano di pace incontra difficoltà perché Hamas non accetta di disarmarsi e uscire di scena, non accetta di riconoscere la sconfitta e, ancora una volta, tiene in ostaggio, oltre che gli israeliani rapiti il 7 ottobre, anche tutti i palestinesi di Gaza che vorrebbero soltanto la fine del conflitto.