di RENATA ALLEGRI *

Lunedì 20 gennaio il mondo ha assistito all’Inauguration Day e ascoltato il secondo discorso di insediamento di Donald Trump. Inevitabile per molti l’occasione di interrogarsi sul significato di democrazia: come definirla, di quanti tipi può esistere e, soprattutto, come misurarla? In questo articolo si propone una sintesi, estratta principalmente dalle indagini dell’agenzia svedese V-Dem, con un dataset che include oltre 60 indici e 500 indicatori e che ha un approccio unico per concettualizzare e misurare la democrazia, ponendo distinzioni tra i suoi molteplici principi fondamentali: elettorale, liberale, maggioritario, consensuale, partecipativo, deliberativo ed egualitario. A corredo dei dati si allega una serie di carte che possono rendere chiara e globale la lettura dei diversi fenomeni sul planisfero tematico.

Una riflessione geopolitica

L’anno 2024, appena concluso, è stato caratterizzato da molti eventi e fenomeni globali degni di riflessioni geopolitiche e geostoriche. In attesa dell’elaborazione del planisfero tematico da aggiungere a quelli sotto presentati che si fermano al 2023 e che rappresentano la presenza della democrazia nel mondo in diversi momenti storici, si propone qui di seguito una sintesi di un evento che, fra i tanti, forse è il più appariscente nella vita di una democrazia: l’anno appena concluso è stato quello con più elezioni di sempre. Più di quattro miliardi di persone, oltre la metà della popolazione mondiale, sono state chiamate a esprimere il proprio voto, ovvero una scelta compiuta per un libero atto della volontà politica individuale. Nel 2024 hanno votato gli elettori di oltre 20 Paesi d’Europa, 16 in Africa, 11 in America, 11 in Asia, 4 in Oceania (compresa l’Australia, al voto in tre dei suoi Stati). Nella maggior parte dei Paesi, si è trattato di elezioni generali, per rinnovare le assemblee legislative o il presidente o entrambi, ma sono state indette anche molte elezioni locali. L’affluenza alle elezioni della popolazione mondiale non rappresenta necessariamente un’esplosione della democrazia perché l’elenco che ha visto coinvolti 76 Paesi in cui tutti gli elettori avevano la possibilità di esprimere il proprio voto, secondo le valutazioni dell’EIU (Economist Intelligence Unit), ne conta ben 28 che non soddisfano le condizioni essenziali per un voto democratico. In questi Paesi le elezioni non sono libere e regolari e molti altri prerequisiti della democrazia, come la libertà di parola e di associazione, sono assenti: le votazioni controverse in Bangladesh (120 milioni di elettori), in Venezuela (12 mil.), dove sono tuttora contestatissime e in Russia (85 mil.) non hanno portato a un cambiamento di regime, mentre in Pakistan (43 mil. di votanti) e in Messico (58 mil.), entrambi i paesi con regimi ibridi che combinano elementi di democrazia e autoritarismo, si è verificata una sorprendente vittoria di candidati indipendenti.

In Europa, oltre al Parlamento europeo (360 ml. di elettori), si sono rinnovati anche quelli di Austria, Belgio, Croazia, Lituania, Portogallo e Romania; nuovi presidenti sono stati eletti in Croazia, Finlandia, Lituania, Romania e Slovacchia. Nell’ Est Europa le elezioni erano programmate in Azerbaigian (presidenziali con 5 mil.), Bielorussia (parlamentari con 3 mil.), Georgia (entrambe con 1.5 mil.), Moldavia (presidenziali 1,7 mil.), Nord Macedonia (entrambe con 800.000 elettori) e, come già detto, in Russia (85 mil. di elettori per presidenziali e regionali); al voto locale anche il Regno Unito (20 mil.), che però rinnoverà il Parlamento e il governo all’inizio del 2025, mentre l’Islanda ha visto in giugno le elezioni presidenziali (110.000 elettori).

Per quanto riguarda la tormentata Ucraina, il presidente in carica Volodymyr Zelensky ha rinunciato a indirle a causa della legge marziale vigente che da ormai quasi due anni le vieta: un’elezione svolta mentre vaste aree del Paese sono sotto occupazione straniera e milioni di ucraini sono sfollati dalle loro case, non potrebbe mai essere veramente libera o equa.

Tutti sono a conoscenza delle recenti elezioni negli Stati Uniti (156 mil. di elettori), svolte il 5 novembre scorso, per rinnovare l’intera Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato. La seconda sfida fra il presidente uscente Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump, con l’archiviazione dell’accusa per avere contestato la vittoria di Biden nel 2020 e aver sobillato i suoi sostenitori più estremi il 6 gennaio 2021, quando110.000 elettori invasero Capitol Hill per ostacolare l’insediamento dei nuovi eletti al Congresso, è stata vinta da quest’ultimo.

In Asia, di particolare interesse è stata, il 13 gennaio, l’elezione a Taiwan, dove l’ascesa al potere di Lai Chig-te è avvenuta, in questa delicata parte dell’Estremo Oriente, in un contesto di tensione regionale particolarmente prolungato. Per l’isola si potrebbero infatti rimodulare le relazioni con la Cina in un momento critico per il Paese, abitato da solo 24 milioni di persone, ma leader mondiale nella fabbricazione di microchip. Il Partito democratico progressista, pro-indipendenza, secondo i sondaggi manterrà il controllo della presidenza e del parlamento. Si è votato anche in Mongolia (2 mil. di persone) e in Iran (61 mil. di persone), uno dei Paesi meno democratici, che ha visto la vittoria del riformista Massoud Pezeshkian, che alimenta speranze di cambiamento, seppur graduali. Elezioni problematiche si sono svolte anche in molti dei 16 Paesi africani che sono stati chiamati alle urne durante l’anno: dal Senegal (4 mil.) che si apre a qualche aspettativa, non condivisa però dalle donne perché escluse dal governo, all’Algeria (9.5 mil.), che ha eletto, con un processo elettorale discusso, il nuovo presidente, alle contestate del Mozambico (6.5 mil.), a quelle generali del Sud Africa (13 mil.), che ha visto per la prima volta, dalla fine dell’apartheid nel 1994, la sconfitta numerica dell’African National Congress (ANC) lo storico partito, ormai corrotto, di Nelson Mandela.

La visione globale nella cartografia tematica

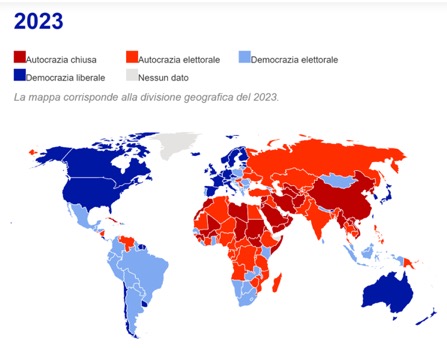

Per proporre una visione geografica globale della progressiva affermazione della democrazia, di seguito sono allegate alcune carte tematiche elaborate dal V-Dem Institute (“Varieties of Democracy”), un istituto di ricerca specializzato nella classificazione delle caratteristiche dei regimi politici, con sede presso l’Università di Göteborg in Svezia. L’istituto si impegna ad aggiornare annualmente i propri dati e ha presentato una pubblicazione sulla valutazione delle politiche di ciascun paese effettuata da 4.000 ricercatori sparsi in tutto il mondo. Con il sussidio della cartografia si può riflettere sulle modalità di organizzazione dello spazio e la dinamica dei territori e, anche nel caso della distribuzione della democrazia, si può avere una visione globale e maggiormente intuitiva di molte spiegazioni e descrizioni verbali. La democrazia è, fra le molte sue attribuzioni di significato, anche una delle tante forme di organizzazione del territorio e come tale può essere interpretata dai geografi. Se l’applicazione politica della democrazia su scala nazionale risale a più di due secoli fa, molto spesso meno di un secolo in Occidente, essa conta solo pochi decenni di vita nella maggiorparte degli Stati del pianeta. Pertanto, i principi di opinione pubblica, sovranità popolare, elezione e domanda di partecipazione sono diventate solo di recente fattori primari nell’organizzazione dei territori. Il termine “democrazia” è di conseguenza polisemico, perché può indicare un sistema politico o una forma di governo in cui il popolo è sovrano, oppure una forma di società, un modo di governarsi o anche un sistema di valori basato sull’uguaglianza e sulla libertà.

Come il V-Dem Institute ha organizzato i dati traducendoli in carte

Aggregando vari indici e analizzandoli secondo una metodologia da loro sviluppata, i ricercatori hanno classificato i paesi in quattro categorie:

Democrazia liberale: i cittadini organizzati in questa forma di governo hanno il diritto di partecipare a elezioni multipartitiche libere ed eque. Sono garantiti lo Stato di diritto, l’accesso alla giustizia, la trasparenza dell’applicazione della legge, i principi liberali di rispetto delle libertà individuali e la separazione dei poteri.

Democrazia elettorale: i cittadini hanno il diritto di partecipare a elezioni multipartitiche libere ed eque. Ma non tutte le condizioni sopra descritte nel contesto di una democrazia liberale sono garantite.

Autocrazia elettorale: i cittadini hanno il diritto di scegliere l’amministratore delegato e il parlamento attraverso elezioni multipartitiche. Ma senza effettivamente beneficiare delle libertà di associazione o di espressione che garantiscono elezioni libere ed eque.

Autocrazia chiusa: i cittadini non hanno il diritto di scegliere né l’amministratore delegato né il potere legislativo attraverso elezioni multipartitiche.

La prima carta è interattiva e consente di visualizzare i principali sviluppi storici nel processo democratico in tutto il mondo, dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, rispondendo alle domande: quante persone vivono oggi in una democrazia veramente liberale o, al contrario, in un regime democratico autoritario? E quali sono stati i principali sviluppi storici nel processo democratico in tutto il mondo, dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri? Come vedremo nelle carte successive, la democrazia liberale è al momento in declino. Alla domanda specifica, Blanche Leridon, direttrice editoriale dell’Istituto Montaigne di Parigi, è stata rassicurante: “Quando parliamo di democrazia è importante tenere presente che nulla è immutabile, nulla è lineare e nulla è nemmeno irreversibile. Durante la seconda metà del XX secolo, e in particolare dopo la Guerra Fredda, abbiamo vissuto nell’illusione che la democrazia liberale fosse il modello ideale e che sarebbe progredita inesorabilmente in tutto il mondo. Questa illusione è stata un errore. Ma sarebbe un errore altrettanto grave immaginare che oggi il declino delle democrazie nel mondo e l’ascesa dell’illiberalismo e delle autocrazie siano irreversibili”.

Misurare lo stato della democrazia nel mondo ci aiuta a comprendere in quale misura le persone godono di diritti e libertà politiche e comporta molte sfide, perché le persone non sempre concordano su quali caratteristiche definiscano una democrazia. Queste ultime, ad esempio se un’elezione sia stata libera ed equa, sono difficili da definire e valutare e il giudizio degli esperti è in una certa misura soggettivo. Possono non essere d’accordo su una caratteristica specifica o su come qualcosa di così complesso come un sistema politico possa essere ridotto a una singola misura. Il loro lavoro è lungo e difficile, ma soprattutto è sottoposto a confronti. Di conseguenza le date delle carte qui allegate, che sono state selezionate per una comparazione dello stato della democrazia, insistono sull’ultimo periodo storico. La scelta è determinata dal fatto che la democrazia e la “democratizzazione”, sia come principio sia come processo, sono diventate il movimento principale degli eventi attuali e degli ultimi settant’anni.

Sulla base di questa analisi, le date scelte e proposte per la visualizzazione statica del planisfero sono nove e corredate di un grafico con la quota percentuale delle popolazioni che vivono in democrazia.

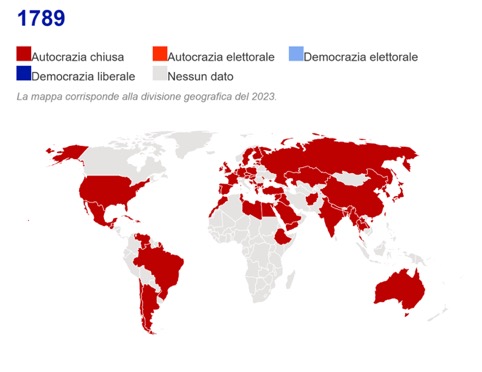

Il primo movimento democratico moderno iniziò nell’Europa occidentale, nei Paesi Bassi e poi nel Regno Unito, è passato attraverso gli Stati Uniti, prima di raggiungere la Francia nel 1789, dove la Rivoluzione ha portato un desiderio di sovranità popolare. Nonostante questi primi impulsi moderni verso una democratizzazione, nessuna democrazia liberale è presente sulla superficie della Terra.

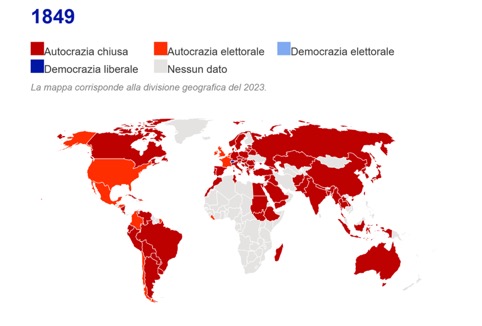

Gli Stati Uniti, la Francia e l’Inghilterra hanno già abbandonato lo status di autocrazie chiuse e hanno compiuto un passo verso la democrazia. È la Svizzera moderna la prima a diventare una democrazia liberale. Dunque, secondo il conteggio V-Dem, nel 1849, il mondo contava un’unica democrazia.

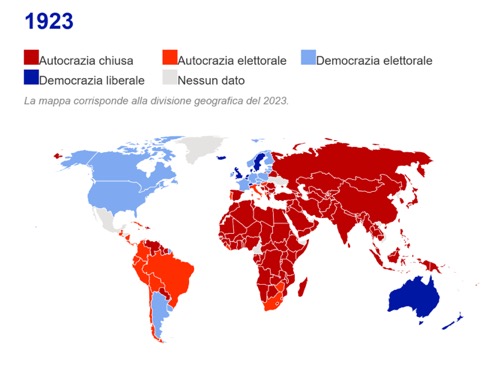

È terminata la Grande Guerra (1914-1918), ma con la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) che destabilizzerà presto il mondo è alle porte. Tra questi due eventi della Storia, la democrazia moderna cerca di emergere.

Sono 26 i paesi considerati democrazie elettorali o liberali, che rappresentano il 19% della popolazione mondiale.

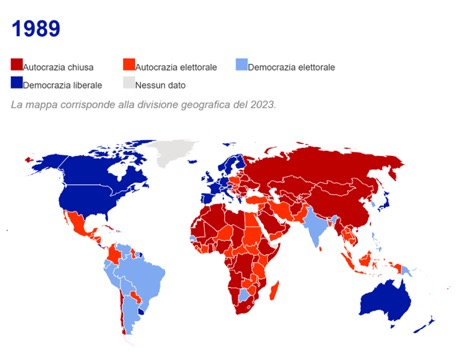

La fine della Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda e i grandi episodi di decolonizzazione hanno ridisegnato il panorama geopolitico. Alla vigilia della caduta del muro di Berlino, l’influenza democratica, consolidata nell’Europa occidentale e nel Nord America, è ancora fragile nel resto del mondo.

Sono 48 i paesi considerati democrazie elettorali o liberali, che rappresentano il 39% della popolazione mondiale.

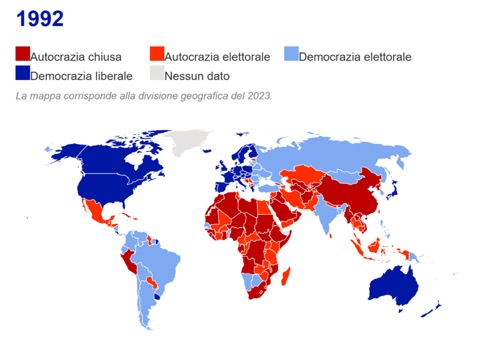

Nel 1992 la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’URSS hanno avuto i loro effetti. La Russia è classificata per la prima e unica volta come una “democrazia elettorale” nei dati V-Dem, grazie ai tentativi di riforme liberali nel paese.

Sono considerati democrazie elettorali o liberali 71 paesi, che rappresentano il 48% della popolazione mondiale.

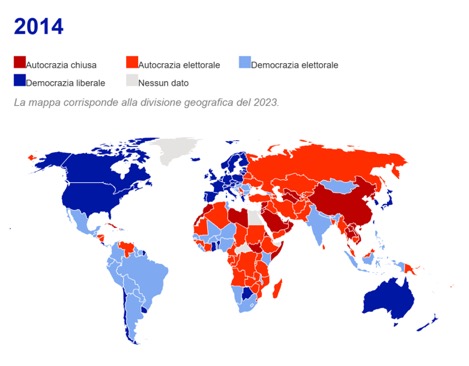

Nel XXI secolo, che è iniziato con i crolli delle Due Torri dell’11 settembre, si cominciano a osservare segnali di declino della democrazia. Nel 2014, Recep Tayyip Erdogan è salito al potere in Turchia e ha gradualmente trasformato il paese verso un regime autoritario, trasformando quello Stato in un simbolo del declino democratico che sembra potenziarsi da quegli anni.

Sono considerati democrazie elettorali o liberali 94 paesi, che rappresentano il 52% della popolazione mondiale.

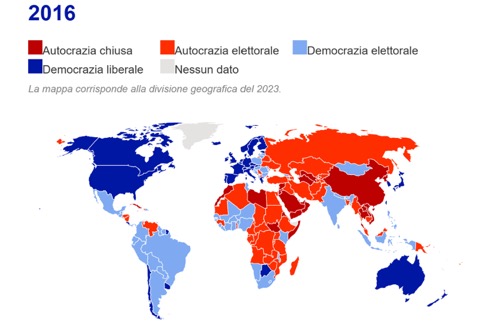

Nel 2016 una figura controversa è entrata nel moderno mondo democratico: Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti. L’assalto al Campidoglio, dove i suoi sostenitori hanno tentato di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali americane del 2020, rappresenta un punto culminante del populismo nel Paese. Poco prima, nel 2016, in Europa, gli inglesi hanno aderito alla Brexit, sempre sotto un impulso politico populista.

Sono considerati democrazie elettorali o liberali 96 paesi, che rappresentano il 52% della popolazione mondiale.

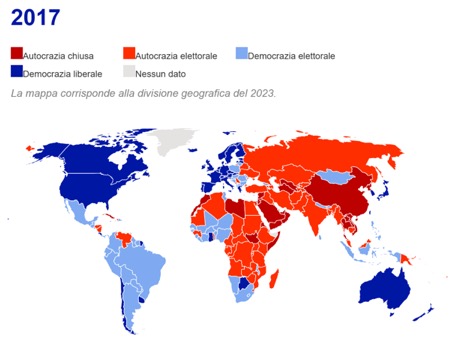

Nel 2017, sotto il governo Modi, l’India è tornata a una forma di autocrazia, dopo diversi decenni di progressi verso la democrazia da quando è avvenuta l’indipendenza del paese nel 1947.

Sono considerati democrazie elettorali o liberali 96 paesi, che rappresentano il 34% della popolazione mondiale.

Nel 2023, anche in due Paesi dell’Unione Europea (oltre al consolidato governo ungherese e alle incertezze austriache) emergono governi che rappresentano l’ascesa del populismo, con la tendenza a svalutare forme e procedure della democrazia rappresentativa, privilegiando modalità di tipo plebiscitario e la contrapposizione di nuovi leader carismatici a partiti ed esponenti del ceto politico tradizionale: Giorgia Meloni in Italia, Geert Wilders nei Paesi Bassi. La portata della recente vittoria di Javier Milei in Argentina rappresenta lo stesso fenomeno politico. Sempre nel 2023 in Polonia i centristi hanno vinto le elezioni parlamentari e segnano un ritorno alla democrazia liberale dopo otto anni di potere del partito nazionalista populista.

Sono considerati democrazie elettorali o liberali 91 paesi, che rappresentano il 29% della popolazione mondiale.

Nota: Fonti della costruzione cartografica e dei dati del testo: V-Dem Institute, Our World in Data per i regimi nazionali; National Democratic Institute (NDI), Economist Intelligence Unit, Fondazione internazionale per i sistemi elettorali (IFES), Wikipedia, Banca mondiale per il calendario elettorale 2024.

(* geografa e docente dell’Università di Genova)