Prosegue la serie di articoli di Giorgio ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.

di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *

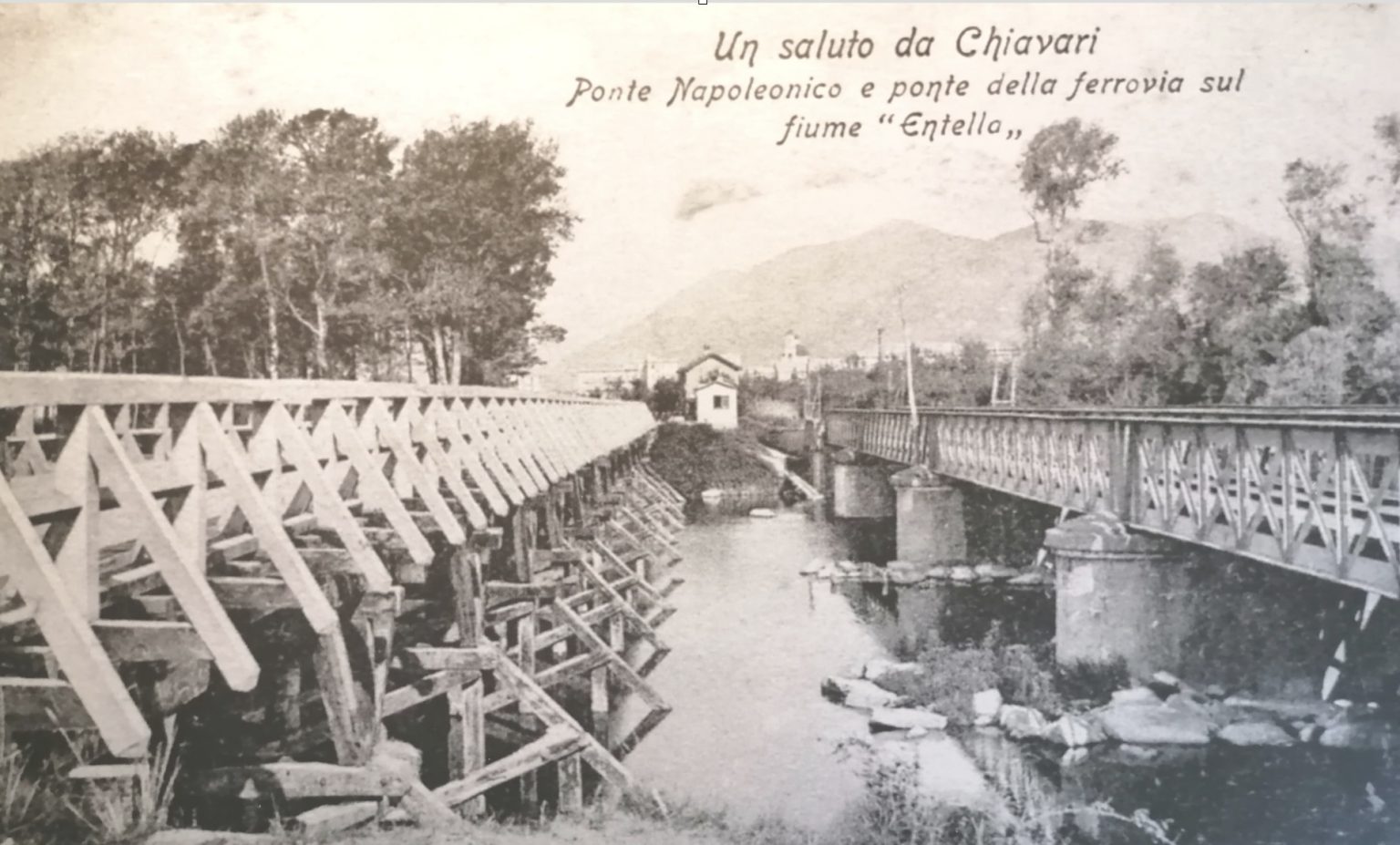

‘Un saluto da Chiavari’: l’immagine impreziosisce una delle più classiche cartoline, il messaggio mette in risalto un aspetto paesaggistico ritenuto di pregio, l’inquadratura presenta la prospettiva dei due ponti sull’Entella.

Si dovette attendere il diciannovesimo secolo per dare al millenario confine naturale tra Chiavari e Lavagna un nuovo sistema d’attraversamento in due ordini di fruibilità: il primo legato ad una nuova e più funzionale viabilità lungo la costa, il secondo che apriva all’innovativo sistema di viaggio che avrebbe collegato l’intero Paese.

Andiamo con ordine. Sin dai primissimi anni del nuovo secolo si delineò la necessità di un ammodernamento dei sistemi di transito su terra ferma. In due articoli precedenti ne abbiamo già accennato: nonostante il trasporto marittimo fosse molto praticato, erano infatti più di mille i barcaiuoli attivi nel Tigullio, si avvertiva la necessità di una rinnovata rete stradale.

Il primo grande progetto fu realizzato a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento. Le istituzioni prevedevano la realizzazione di un nuovo asse denominato “la nuova strada carreggiabile da Genova a Sarzana”, una viabilità detta “del mare” che tra Chiavari e Sestri Levante correva rettilinea. Nel 1812 si riprese il progetto, questa volta con la nuova visione imperiale della strada tra Parigi e Napoli, con la previsione e realizzazione di un nuovo ponte per l’attraversamento dell’Entella. Il progetto suscitò grande attenzione: finalmente si realizzava una viabilità sicura con un attraversamento dell’Entella pensato razionalmente, cioè vicino all’abitato e congiunto con l’immediato della vicina comunità di Lavagna.

L’eccezionale progetto faceva la sua comparsa dopo ben sei secoli d’attesa; tanti erano infatti trascorsi dal Ponte dantesco della Maddalena al nuovo passaggio di matrice francese. Nel frattempo era stato realizzato il nuovo attraversamento con la “scafa”, il rudimentale zatterino a trazione manuale tra le due sponde, già alternativo a quello più lontano della Maddalena. Con l’avvento del nuovo governo giacobino vennero subito rimossi i “rastrelli” di transito, controllati dai frati Francescani, e la relativa tariffa. Il Giornale degli Appennini informava che la “scafa” sarebbe tornata in uso, ma dopo gara pubblica e tolta dal controllo monopolistico privato.

Nel 1812 si apriva il nuovo transito. Il ponte progettato dall’ingegnere Fèvre “del servizio strade e ponti” era una bellissima realtà, ampio e carreggiabile, comodo e collegato con pochi passi a Lavagna. Le documentazioni del tempo ci permettono di conoscere alcuni aspetti della progettazione, dei sopralluoghi effettuati dall’ingegner Fèvre coadiuvato dal tecnico locale Repetti, entrambi con la supervisione dei servizi della “École des Ponts et Chaussées” di Parigi.

Il ponte richiese una notevole quantità di legno di rovere, materiale importato dalle foreste francesi, e fu costruito con le più moderne tecniche del tempo. Negli scritti di Ugo Oxilia troviamo un passaggio che ci conferma il successo dell’opera. “Tra fine di questo anno ed il principio del 1812 fu compiuta Ia costruzione del ponte di legno alla foce dell’Entella – passato poi sotto il nome di ponte napoleonico – che congiunse a mare Chiavari con Lavagna, allacciando i due corrispondenti tratti della “route impériale de Paris à Rome”, voluta da Napoleone. Poiché sull’Entella non v’era che il vecchio ponte della Maddalena, che allora distava 1400 metri dal mare, il nuovo ponte appagava una vera necessità. Ne fu assegnato il disegno all’ ingegnere capo dei ponti e strade Fèvre, e I’opera ebbe pronta e rapida esecuzione”.

In uno scritto di Giuseppe Pesagno, studioso e scrittore, troviamo alcune note interessanti circa la gara pubblica tenutasi per assegnare la realizzazione dell’opera. Il Prefetto, Rolland de Villarceaux, annullò la prima assegnazione e vennero esclusi gli imprenditori G.B. Mazzini e Gaetano Savignone. Ripetuta la procedura i lavori vennero assegnati all’imprenditore genovese Giuseppe Bisagno per un importo totale di Lire 141.988,35.

Il progetto di Fèvre prevedeva quattordici pile a formare tredici travate con una luce di otto metri d’apertura, nel capitolato erano previsti 75 metri cubi di rovere e novantotto pali per le fondazioni, le travate avrebbero richiesto ben trecento venticinque metri cubi di legname. Per assemblare l’intera opera si utilizzarono circa tredicimila perni in acciaio, l’intero ponte fu trattato con pittura ad olio e impregnante, fine lavori fu fissata tra il dicembre 1811 e il gennaio 1812. Nel 1814 si intervenne per garantire alcuni lavori straordinari, manutenzione e ripristini vari del piano di transito, e “ridipingerlo con pittura sciolta in olio buono e di colore verde oliva” come previsto dal capitolato. Poche decine di anni dopo si scriveva: “Infine si trascurarono le riparazioni al vecchio ponte, ormai condannato. Allora le alluvioni dell’Entella lo demolirono in poco tempo”, riporta il Pessagno in una sua cronaca.

Oggi del vecchio ponte Napoleonico non rimangono che alcune immagini fotografiche e due pregevoli modelli in scala, il primo è conservato a Parigi, presso il Museo dell’Artiglieria, il secondo è tuttora esposto nel nostro Museo del Risorgimento presso la Società Economica. Rimane ancora una particolarità tutta nostra: nelle lunghe settimane di secca estiva, quando il livello delle acque scende e si evidenziano “le seccagne”, i pali delle fondazioni secolari del ponte riemergono, sono ben visibili i lacerti di quella costruzione che fanno capolino nell’arsura del fiume. Nel prossimo articolo analizzeremo l’altro ponte presente nella cartolina documento. Un’unica immagine per illustrare due tappe dell’Ottocento chiavarese, che infine vedeva il treno attraversare l’Entella.

(* storico e studioso delle tradizioni locali)