di ENRICO LASTRICO *

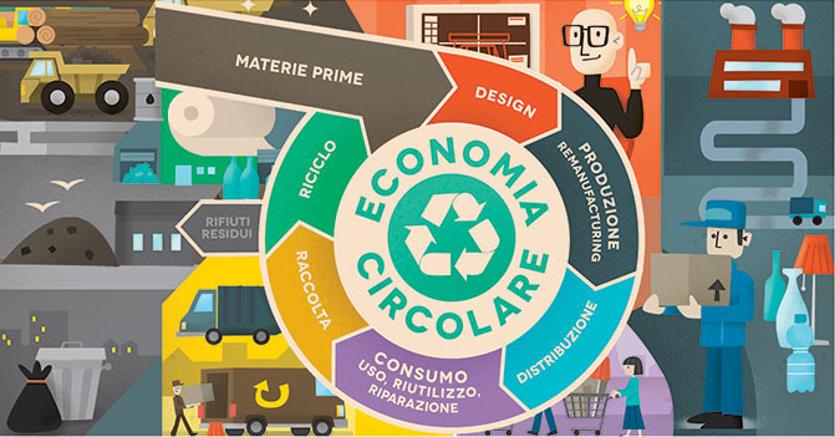

L’Economia Circolare è un’economia progettata per auto-rigenerarsi, è un vero e proprio ripensamento complessivo e radicale rispetto al modello produttivo classico, basato sull’iper sfruttamento delle risorse naturali e orientato all’unico obiettivo della massimizzazione dei profitti tramite la riduzione dei costi di produzione.

Adottare un approccio circolare significa rivedere tutte le fasi della produzione e prestare attenzione all’intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo. Questa attenzione passa per il rispetto di 5 criteri fondamentali individuati dalla Fondazione Ellen MacArthur.

- ECO PROGETTAZIONE – Progettare i prodotti pensando fin da subito al loro impiego a fine vita, quindi con caratteristiche che ne permetteranno lo smontaggio o la ristrutturazione.

- MODULARITÀ E VERSATILITÀ – Dare priorità alla modularità, versatilità e adattabilità del prodotto affinché il suo uso si possa adattare al cambiamento delle condizioni esterne.

- ENERGIE RINNOVABILI – Affidarsi ad energie prodotte da fonti rinnovabili favorendo il rapido abbandono del modello energetico fondato sulle fonti fossili.

- APPROCCIO ECOSISTEMICO – Pensare in maniera globale, avendo attenzione all’intero sistema e considerando le relazioni causa-effetto tra le diverse componenti.

- RECUPERO DEI MATERIALI – Favorire la sostituzione delle materie prime vergini con materie prime seconde provenienti da filiere di recupero che ne conservino le qualità.

LA NORMATIVA sull’Economia Circolare

Fin qui tanta teoria e filantropia, ma cosa c’è di veramente concreto dietro tutto questo? Contrariamente a quanto si possa pensare, negli ultimi anni sono stati emessi numerosi provvedimenti normativi da parte della Comunità Europea e, cosa veramente importante, sono stati recepiti dall’Italia e sono entrati in vigore sotto forma di leggi dello stato.

Ritornando alle direttive europee, pur rimanendo in vigore gli obiettivi quantitativi di raccolta, già fissati al 65% nel 2012 (art. 205 del Dlgs 152/06) e purtroppo mancati dalla gran parte dei comuni italiani, le politiche di raccolta differenziata sono orientate sempre più a criteri di effettivo riciclo dei materiali raccolti in modo differenziato; ecco che il prossimo obiettivo, ancora più sfidante, è rappresentato dall’effettivo avvio al recupero del 50% dei materiali raccolti in maniera differenziata entro il 2020. Ma non ci si ferma qui: con la nuova direttiva sui rifiuti la Comunità Europea punta fortemente sulla economia circolare e sul concetto che i rifiuti di qualcuno diventano risorse per qualcun altro, a differenza dell’economia lineare in cui, terminato il consumo, termina anche il ciclo del prodotto, costringendo la catena economica a ripetere lo stesso schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento.

L’obiettivo delle politiche di gestione dei rifiuti quindi è quello di reimmettere i prodotti a fine vita nel circuito del consumo (riutilizzo) o della produzione (riciclo) generando comunque valore.

La normativa sui rifiuti, con il suo sistema di obiettivi e con il rafforzamento degli schemi di responsabilità estesa dei produttori (il più efficace strumento di sviluppo del riciclo messo in campo dalla Comunità Europea), diventa così strumentale all’attivazione e al potenziamento della green economy.

Il 4 luglio 2018 è entrata in vigore la nuova legislazione europea ‘Pacchetto Economia Circolare‘ che i paesi membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020; si compone di 4 direttive che modificano altre 6 direttive su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), veicoli fuori uso e pile.

Nei testi approvati gli eurodeputati incrementano gli obiettivi rispetto alle proposte presentate nel dicembre 2015 dalla Commissione europea:

- entro il 2025 si dovrà raggiungere il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035) e si dovrà limitare lo smaltimento in discarica (tetto massimo del 10% entro il 2035);

- entro il 2025 dovrà essere riciclato il 65% degli imballaggi e il 70% entro il 2030;

- i rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie dovranno essere raccolti separatamente dal 2025;

- entro il 2024 obbligo per tutti gli stati membri di introdurre la raccolta separata dei rifiuti organici e/o il riciclaggio a casa attraverso l’autocompostaggio;

- introduzione di una norma per facilitare il cibo da donare e ridurre le eccedenze e gli sprechi alimentari in ogni fase della filiera produttiva alimentare monitorando il fenomeno con i suoi miglioramenti.

In Italia, già con la legge di stabilità 2016, è entrato in vigore il Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n.221) contenente disposizioni in materia di normativa ambientale per promuovere la green economy e lo sviluppo sostenibile; esso ha permesso che i principi dell’economia circolare entrassero a far parte dell’ordinamento Italiano e agisce con ampio raggio su tutto ciò che riguarda l’ambiente, dalla gestione dei rifiuti fino alla mobilità sostenibile.

ASPETTI SOCIOECONOMICI dell’Economia Circolare

Da tempo si è consolidata la teoria che la sostenibilità di un prodotto, un servizio o un progetto sia fondata su tre elementi indissolubilmente interconnessi tra loro: Ambiente, Economia e Società.

Non si parla di sostenibilità in assenza di uno di questi ‘pilastri’ e l’Economia Circolare è fondata proprio su questo concetto perché generando valore economico e rispettando l’ambiente contribuisce in modo determinate al miglioramento del valore sociale e territoriale.

Nella ricerca di vie di uscita dalla crisi economica e sotto la spinta di un quadro normativo che si sta delineando, cominciano ad arrivare i primi risultati importanti: dal Rapporto GreenItaly 2017, realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, emerge con chiarezza che l’economia verde è la migliore risposta alla crisi, crea occupazione di qualità ed è più propensa all’innovazione.

Se una volta, non molti anni fa, green economy ed economia circolare potevano essere percepite come scelte per anime belle, oggi sono una delle principali armi contro i mutamenti climatici, i cui gravi effetti appaiono sempre più evidenti, e una straordinaria frontiera per la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese.

Sono 355 mila, infatti, le imprese italiane dell’industria e dei servizi con dipendenti che hanno investito nel periodo 2011-2017 in prodotti e tecnologie green. In pratica più di una su quattro, il 27,1% dell’intera imprenditoria extra-agricola con dipendenti, e nell’industria in senso stretto sono più di una su tre (33,7%). Solo nel 2017, anche sulla spinta dei primi segni tangibili di ripresa, ben 209 mila aziende hanno investito sulla sostenibilità e l’efficienza, con una quota sul totale (15,9%) che ha superato di 1,6 punti percentuali i livelli del 2011 (14,3%).

I settori economici chiave che guidano la transizione alla green economy e che, in alcuni casi, hanno già intrapreso la rotta green sono agricoltura, energia, manifattura, rifiuti, trasporti, costruzioni, e turismo.

Alcuni esempi:

- il comparto agricolo italiano è leader europeo per le produzioni di qualità certificata con un valore di 13 miliardi eoltre il 12% della superficie agricola è coltivata con metodo biologico, la quota più alta in Europa, con ben 70mila operatori nel 2016;

- Il 44,3% delle imprese italiane ha introdotto innovazioni per avere benefici ambientali e hanno aumentato il fatturatoin quantità doppia rispetto alle altre.

Queste imprese, incluse le PMI, hanno spinto l’intero sistema produttivo nazionale verso una leadership europea nelle performance ambientali.

Eurostat dice, infatti, che le imprese italiane, con 254 tonnellate di materia prima per ogni milione di euro prodotto fanno molto meglio, impiegandone meno, della media Ue (448 ton) e si piazzano seconde tra quelle delle grandi economie comunitarie dopo le britanniche (241 ton), davanti a Francia (326 ton), Spagna (349 ton) e ben avanti alla Germania (481 ton).

Anche nel consumo energetico si registra una dinamica analoga: siamo secondi tra i big player europei, dietro al solo Regno Unito. Dalle 16,6 tonnellate di petrolio equivalente per milione di euro del 2008 siamo passati a 13,7: la Gran Bretagna ne brucia 8,3, la Francia 14,4, la Spagna 15 e la Germania poco meno di 18. Piazzarsi secondi dopo la Gran Bretagna vale più di un ‘semplice’ secondo posto: quella di Londra, infatti, è un’economia in cui finanza e servizi giocano un ruolo molto importante, mentre la nostra è un’economia più legata alla manifattura.

L’Italia fa molto bene anche nella riduzione dei rifiuti. Con 41,7 tonnellate per ogni milione di euro prodotto (3 in meno del 2008) siamo i più efficienti in Europa, di nuovo molto meglio della Germania (65,5 ton). E nelle emissioni in atmosfera: secondi tra le cinque grandi economie comunitarie (101 ton di CO2, ultimi dati disponibili 2014), dietro solo alla Francia (86,5 ton, in questo caso favorita dal nucleare) e, ancora una volta, davanti alla Germania (143,2 ton).

Tutto ciò si traduce in occupazione: i green jobs (ingegneri energetici o agricoltori biologici, esperti di acquisti verdi, tecnici meccatronici o installatori di impianti termici a basso impatto, ecc.), le cui assunzioni nel 2017 riguardano quasi 320 mila posizioni; se si considerano anche le assunzioni per le quali sono richieste competenze green se ne aggiungono altre 863 mila.

Nell’area aziendale della progettazione e della ricerca e sviluppo i green jobs rappresentano ben il 60% delle esigenze espresse dalle imprese; questo tema si collega a doppio filo con il Piano Nazionale Impresa 4.0, ovvero l’impegno pubblico del governo per sostenere la quarta rivoluzione industriale.

Se da un lato siamo avviati verso un mutamento positivo dei processi produttivi, tuttavia la strada per una totale sostenibilità è ancora lunga come sostiene Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile ed ex ministro all’ambiente,che fa il punto della situazione nel suo ultimo libro “La transizione alla Green Economy” presentato nella primavera di quest’anno.

Sul fronte dell’inquinamento nelle città italiane, secondo i dati del libro di Ronchi, si registrano ogni anno circa 80 mila decessi prematuri a causa dell’inquinamento atmosferico e l’82% della popolazione dei comuni italiani è esposta a valori medi annuali delle polveri sottili superiori ai valori guida dell’OMS. Inoltre “Nei prossimi 35 anni il consumo di risorse raddoppierà su scala mondiale. E nonostante i passi compiuti negli ultimi 25 anni, dalla conferenza di Rio del 1992, non siamo su una rotta di sostenibilità. Occorre scollegare la crescita economica dal degrado ambientale”, rileva Edo Ronchi sostenendo che “la green economy rappresenta la via per riappropriarsi del futuro” e proprio in Italia, caratterizzata da “una strutturale debolezza della propria economia” e dove le potenzialità della green e circular economy sono elevate, potrebbe partire “una ripresa economica stabile e durevole”.

Ma quali sono le condizioni e le possibilità di successo di questo modello economico?

Per avviare il processo virtuoso sarebbe necessario cambiare le politiche pubbliche attuali, “ancorate rigidamente al solo vincolo della riduzione del deficit di bilancio, mentre la green economy richiede un grande volume di nuovi investimenti” e adottare orizzonti non solo di breve, ma di medio e lungo termine.

La posta in gioco è la sopravvivenza del nostro pianeta per cui, per far sì che i processi virtuosi appena avviati diventino inarrestabili, dobbiamo tutti quanti rimboccarci le maniche e diventare protagonisti del cambiamento contribuendo giornalmente con quei piccoli gesti che messi assieme diventano una forza enorme.

(2/fine).

La prima puntata è pubblicata a questo link: Green, Blue e Circular Economy, Bioeconomia: facciamo un po’ d’ordine

Fonti:

Ellen McArthur Foundation – https://www.ellenmacarthurfoundation.org

UNIONCAMERE (Camere di Commercio d’Italia) e SYMBOLA (Fondazione per le Qualità Italiane)

GREENITALY – RAPPORTO 2017

EUROSTAT – Ufficio Statistico dell’Unione Europea

‘La Transizione alla Green economy’ – Edo Ronchi

* (l’autore è un esperto di analisi, progettazione, gestione e commercializzazione di servizi ambientali e di igiene urbana)